倉敷中央病院副院長 門田 一繁 先生

日本内科学会認定医、

総合内科専門医、指導医

日本循環器学会専門医

日本心血管インターベンション治療学会専門医

出身地: 愛媛県

好きな食べ物: 和菓子(つぶあん派)

趣味: 家庭菜園

的確な判断が求められる仕事

門田先生、よろしくお願いします!

ご出身はどちらですか?

門田副院長:

愛媛です。

海の近くやって、

開けた感じの田舎です(笑)。

お医者さんになられたきっかけは?

門田副院長:

両親の勧めがきっかけで。

うちは農家をやってて、

「農家を継ぐのか、あるいは

他の職業なら医者がいいんじゃない?」

ちゅうふうな感じで。

それがきっかけで!?

門田副院長:

きっかけは(笑)。

でもやっぱり、

その職業を選んだからには

全うせんといかんやん。

医者という職業を選んだんだから、

そこで求められることを頑張らないとなあ、

いう想いがあるよね。

では、お医者さんになろう!と思われて、

その後、専門として

循環器内科の道を選ばれたのは?

門田副院長:

そこは結構な想いがあるね・ ・ ・。

循環器内科は、内科系の中でも

自分の判断ひとつで、すぐ結果につながる。

心筋梗塞にしても、

急性心不全にしても、

いかに早く診断をつけて、

早い段階でいろんなことを評価して、

すぐに治療につなげて・ ・ ・。

適切なタイミングで治療していかないと

いけない。

ちょっと大げさかもしれないけど、

自分の判断が「救命」につながっていく、

そこにやりがいを感じたね。

なるほど。

ところで先生、

お部屋に飾ってあるこちらの絵は?

接吻 | グスタフ・クリムト

門田副院長:

これはねえ・ ・ ・。

一緒に働かせていただいた故・光藤和明先生の。

(※元倉敷中央病院副院長・心臓病センター長)

元々飾ってあったのを、

そのままにしてるねんけど。

別の絵に変えてもいいかなという思いも

あるんだけど、ただ・・・。

ただ・・・なんとなく光藤先生を感じるような。

門田副院長:

うんうん。

そういう思いがあるんで、

むしろ別の絵をもうひとつ

違うところに置こうかなと思って。

絵を変えるのは何か・・・

何か良くないと思ってるんですよ(笑)。

別の絵をかけられるとすれば何をここに?

門田副院長:

僕が考えてんのは、

ベルナール・ビュッフェって画家知ってる?

・・・すみません、不勉強で。

先生、美術もお詳しいんですか?

門田副院長:

そこまでではないけど(笑)

新たな治療法とともに歩んだ医療の道

門田先生はPCIの著書を出されていますよね。

この技術が始まったのは、 ちょうど先生が

お医者さんになられた頃からでしょうか?

PCI:経皮的冠動脈インターベンション 血管の詰まり、狭くなった部分を広げて、血液のスムーズな流れを取り戻す治療の一種。

詳しくは倉敷中央病院循環器内科のページをご覧ください。

だいたいその頃ですね。

そういう意味では、

心臓のカテーテル(血管に通す細い管)治療、

PCIとともに生きてきたようなもんよね。

光藤先生がその分野のパイオニアだったから、

振り返ってみると、

その最先端の技術に関わりながら

やってこられた、ていうのが

興味深く、勉強になったよね。

患者さんにとって、

手術するよりも負担が軽いですよね。

門田副院長:

最初はバイパス手術

(※胸を開いて、詰まった冠動脈の先に

迂回路(バイパス)をつくる手術)

しかなかったのが、

だんだん発展してきていますよね。

それは、ひとつには

高齢者とか、負担の軽い治療を望まれる人が

どんどん増えてきているのもあるよね。

これまで最先端の心臓病治療に

携わって来られたのですね。

ところで、

お仕事で大事にされていることは

何でしょうか?

門田副院長:

こだわることが大事

なんじゃないかなと思っていて。

一例一例、

治療がスムーズにいく場合もあれば、

そうでないケースもある。

でも、そのままにはせずに、

何か些細な変化があったときに

原因を突き止めて次の段階の治療に活かす。

そういうところにこだわるのが、やっぱり

大事なんじゃないかなと思いますよね。

一人ひとり、

丁寧な診療が大事ということですね。

一人の患者さんに多面的にかかわる医療

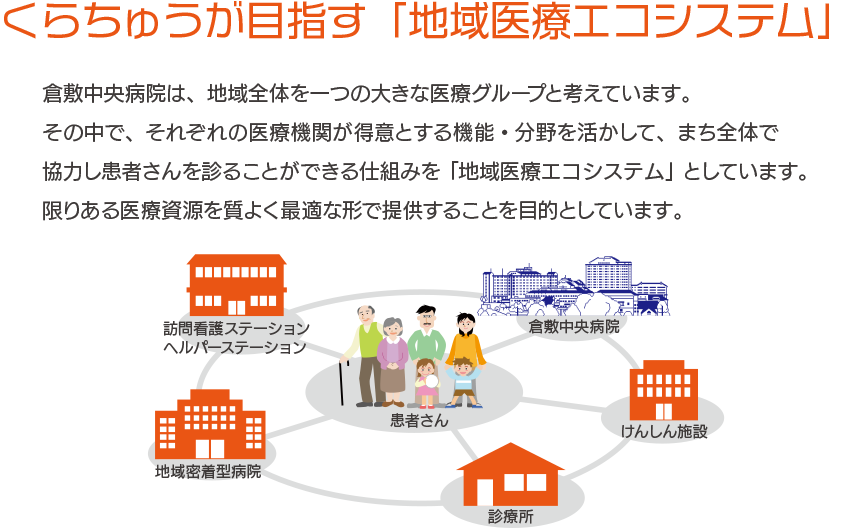

くらちゅうが目指す

「地域医療エコシステム」について、

先生が循環器内科で診療されている中で、

どのように捉えていらっしゃいますか?

門田副院長:

うん。

くらちゅうは

重症患者を診る急性期病院だから、

紹介患者さんを診たりとか、

救急医療に力を注ぐとか、

その役割だけ全うしていたらいいのかな、

そんなふうに思うじゃない?

でもね、

くらちゅうでの治療後、かかりつけ医へ

ただ紹介状を送って、

「はい、お願いします」

というだけの一方的な紹介は、患者さんに

とっていい形にならないこともある。

これまでの地域連携をみていくと、

それが分かってきたね。

くらちゅうとかかりつけ医、

どちらも同じ目標で、

患者さんの時間軸も考えながら、

しっかり診ていくことが大事。

かかりつけ医へ紹介して

終わりではない・ ・ ・?

門田副院長:

つまり、

くらちゅうへ受診してもらわないにしても、

数ヶ月後とか1年後の時点で、

かかりつけの先生と同じ目標を共有できる

ような仕組みをつくっていかないと。

治療目標のすり合わせ、ということですか?

門田副院長:

そうだね。

紹介状を出すだけの一方通行では、

問題があるのかなぁ、とも思います。

それと、

同じ循環器内科の病気でも、例えば、

もともとくらちゅうで心筋梗塞を診てたけど、

次にくらちゅうに入院したときには

心不全とか不整脈とか発症していることもあって。

いろんな疾患全般を合わせて診る、ゆうのも

必要じゃないかなあと思うよね。

高齢化が進んできて、

ひとつの疾患だけでなく、

複数の疾患を持たれている方が多い。

それをいろんな先生が診られている場合も

あるので、そこの連携をどう取るか、

ということでしょうか。

門田副院長:

うん。

循環器の疾患の中でもいろいろあるし、

さらに言えば、

病院の先生は臓器別に専門が分かれていて、

循環器内科、消化器内科、外科・・・と、

複数の先生が診ているとなかなか

患者さんの全身状態が把握されないこともある。

全体を総合して診ていくのは、

病院の先生では難しい部分があって、

そこはかかりつけの先生が全体的に診ていく、

という形が大事なんじゃないかな、と思うね。

専門の先生とかかりつけ医との連携ですね。

かかりつけ医が日ごろ患者の全身状態を診る

けど、悪化したり専門治療が必要になって

くると、くらちゅうへまた紹介する。

これはまさしく

「地域医療エコシステム」ですね。

門田副院長:

うん。

進化する連携

門田副院長:

それともうひとつ、

循環器内科の連携について言うと

循環器内科は専門医が地域にもおられて、

昔はあまり十分な連携でなかったんだけど、

くらちゅうで心臓病の治療をした後に

そのまま全ての患者さんの心臓リハビリを

くらちゅうだけで担うことは、

医療資源も限られており、難しい。

そこで、地域の病院が自然発生的に

心臓リハビリをし始めたので、

地域の中でうまく役割分担が

できるようになったね。

これまで地域の医療機関と連携を

していたことが、

心臓リハビリでも活かされたんですね!

門田副院長:

さらに言えば、

医師同士だけでなく、

看護師や薬剤師など多職種を交えての

連携もやっていくべきかなあ、

と思いますよね。

お薬のことでも、

薬剤師さんに任せきりではなく、

もう少し我々も関わらんといけないなと。

病院・職種・診療科、

それぞれの輪がたくさんあるけど、

それをつないでいくことが

今後重要なんじゃないかな。

今は同じ職種とか、診療科とか、

まずは近いところで連携を

取っているところですけど、

実際に患者さんに関わるところとなると、

もっと広いということですね。

門田副院長:

これも「地域医療エコシステム」の1つのあり方だと思います。

さらに連携が深まりますね!

今回はここまで。

次回も引き続き門田副院長に

お話を伺っていきます。

皆さんお楽しみに!