私たちの脳は、思考や運動、感覚など、あらゆる生命活動を司る重要な臓器です。脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳に障害が起こる「脳卒中」は、突然発症して時に深刻な後遺症を残すことがあります。

私たちの脳は、思考や運動、感覚など、あらゆる生命活動を司る重要な臓器です。脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳に障害が起こる「脳卒中」は、突然発症して時に深刻な後遺症を残すことがあります。

このページでは、2025年7月17日に倉敷中央病院の市民公開講座「倉中医療のつどい」の特別版「脳出血を越えて:医療とスポーツがつなぐ未来」で、当院脳神経外科・脳卒中科の羽田栄信副医長が「脳出血を知ろう!原因・治療・予防のポイント」と題して講演した内容をご紹介します。

また、この日は脳出血を乗り越え、パラアーチェリーで活躍する大江佑弥選手も「半身麻痺の障害と共に生きる ~パラアーチェリーとの出会い~」というテーマで講演されました。詳細は下記リンクよりご覧いただけます。

脳卒中?脳出血?

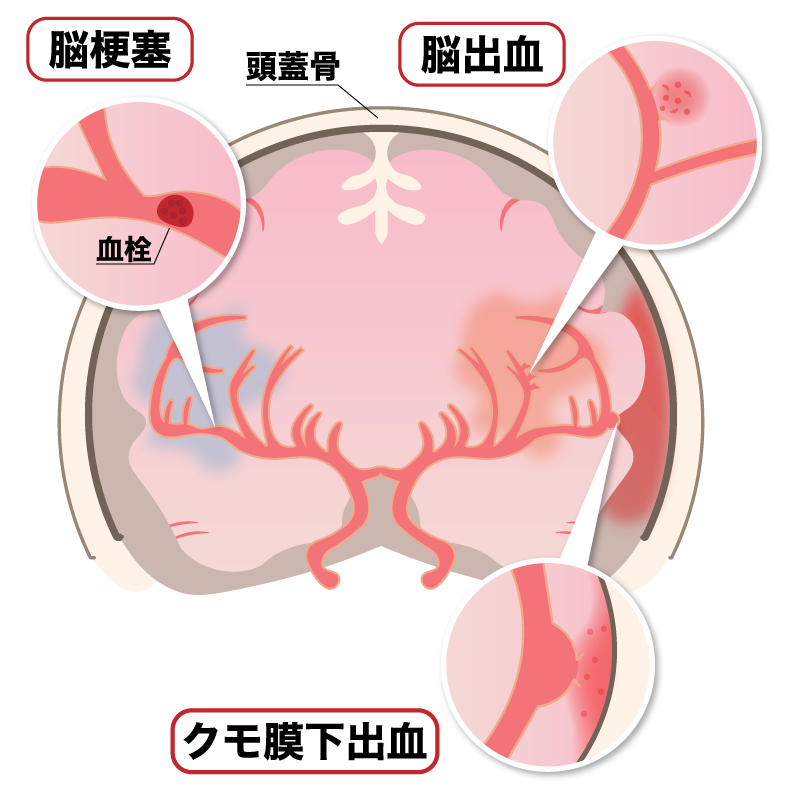

「脳卒中」は、「卒然(突然)と中る」という言葉の語源が示す通り、前触れなく突然発症することが多い病気です。脳卒中は特定の病気を指すのではなく、脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳に障害が起こる病気の総称で、主に以下の3つのタイプがあります。

・脳出血

脳の血管が破れて、脳内に血液が漏れ出す状態

・脳梗塞

脳の血管が詰まり、血流が途絶えることで脳細胞が壊死する状態

・くも膜下出血

脳を包む「くも膜」の下で出血が起こる状態。多くの場合、脳の血管にできたコブ(脳動脈瘤)の破裂が原因です。

このページでは、「脳出血」に焦点を当てて解説します。

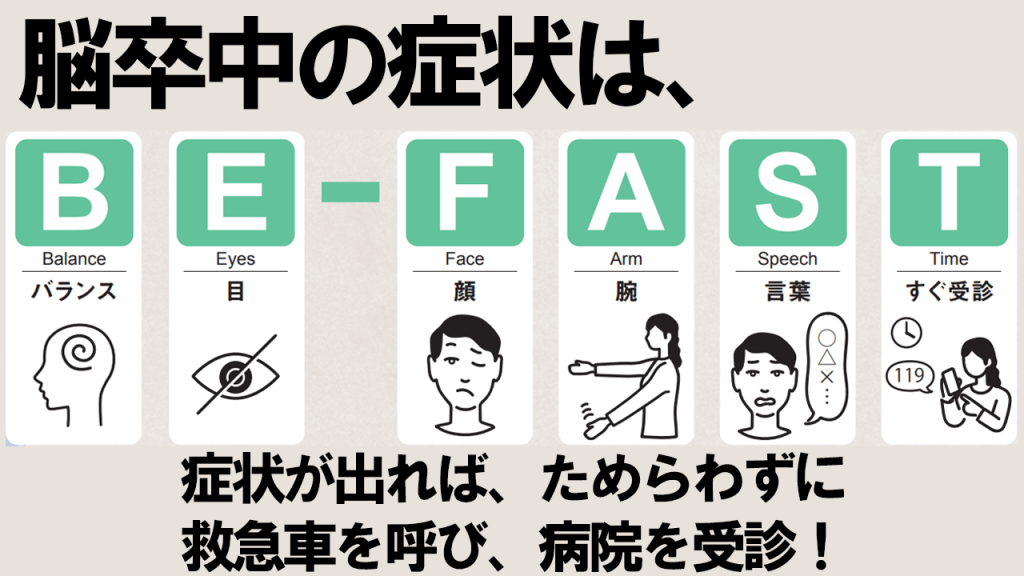

脳卒中の症状に気づく「BE FAST」

脳出血を含む脳卒中の症状は、出血した脳の場所によって異なります。しかし、共通して現れる典型的な症状があり、これらを早く見つけることが非常に重要です。国際的に推奨されている合言葉「BE FAST」は、以下の症状を意味しています。

Balance(バランス): 突然のめまいや、バランスが取れなくなる

Eyes(目): 突然、片目が見えなくなったり、視野の一部が見えにくくなったりする

Face(顔): 顔の片側がゆがむ、口元が垂れるなど

Arm(腕): 片方の腕に力が入らない、物をつかんだり持ち上げたりできない

Speech(言葉): ろれつが回らない、言葉が出にくい、話している内容がおかしいなど

Time(時間): これらの症状が突然現れたら、ためらわずにすぐに救急車を呼び、病院を受診することが極めて重要です。時間が経つほど治療が難しくなるため、一刻も早い受診が大切です。

脳出血の主な原因

脳出血の原因は多岐にわたりますが、特に頻度が高いのは以下の2つです。

・高血圧

最も大きな原因です。高血圧によって血管が傷つき破れやすくなります。

・抗血栓薬関連

いわゆる「血をサラサラにする薬」を服用している場合、血液が固まりにくいため出血のリスクが高まります。脳梗塞などを予防するために不可欠な薬ですが、脳出血のリスクも伴うため、慎重な管理が必要です。

その他、若い方では海綿状血管腫やもやもや病などの脳血管奇形が原因となることもあります。

脳出血の治療

主に「悪化させない」ことと「再発させない」ことです。発症直後は薬や手術が必要となる場合もあります。

・薬物療法

最も重要なのは厳格な血圧管理です。特に、血をサラサラにする薬を服用している方は、脳梗塞の予防と脳出血のリスクのバランスを取るため、厳重な血圧管理が必要です。血をサラサラにする薬を服用中に脳出血を発症した場合は、血をサラサラにする薬の効果を打ち消すお薬を使うこともあります。

・手術療法

手術の目的は「血を止める」ことと「血腫(血の塊)を取り除く」ことで、主に救命のために行われます。ただし、手術によって症状が良くなるわけではありません。手術の種類には、大きく骨を開ける「開頭血腫除去術」や、小さな穴からカメラで血腫を取り除く「内視鏡下血腫除去術」があります。

・リハビリテーション

脳出血の治療で、症状改善にはリハビリテーションが極めて重要です。脳の神経細胞は再生しません。一度損傷した脳組織は元に戻らず、後遺症が残る可能性が高いです。

リハビリは、急性期から早期に開始することが大切で、理学療法、作業療法、言語聴覚療法、摂食機能療法など、個々の症状に合わせて多岐にわたります。

・理学療法

歩行や立ち上がりなどの基本的な動作能力の回復を目指します。

・作業療法

手足の細かい動きや、料理などの社会生活に必要な応用動作の訓練を行います。

・言語聴覚療法

言葉の障害や、食事の嚥下(飲み込み)機能の改善に取り組みます。

脳出血の最大の治療は「予防」

厚生労働省の「令和6年人口動態統計月報年計(概数)」によると、脳血管疾患は日本人の主な死因の第4位に位置しています。さらに、要介護4や5といった重度の介護が必要となる原因の第1位でもあります。本人はもちろん、家族にも大きな影響を及ぼす脳出血において、最も重要な治療法は「予防」になります。予防には、病気の発症を防ぐ「1次予防」、早期発見・早期治療の「2次予防」、再発予防や後遺症の軽減などの「3次予防」があります。特に、1次予防の「動脈硬化リスクの管理」と「生活習慣の改善」が重要です。具体的な対策を以下に記します。

• 厳格な血圧管理

・毎朝晩、1日2回の血圧測定を習慣にしましょう。目標血圧は、75歳未満の方は診察時が130/80mmHg未満、自宅で125/75mmHg未満です。

・血圧は日内変動するため、決まった時間に測定し、日中の変動を気にしすぎないことが大切。

・血圧管理は、脳出血だけでなく脳梗塞のリスクも下げるため非常に重要。

・「自分の血圧は自分で管理する」という意識を持ちましょう。

• 食事療法(塩分制限)

・高血圧の人は1日6g未満が塩分摂取量を目標にしましょう。小さじ1杯の塩で5~6gの塩分量があるため、日ごろから意識して減塩を心がけましょう。

• 飲酒量

・大量の飲酒は脳出血のリスクを高めます。「節度ある適度な飲酒」は、純アルコールで1日平均20gとされています(例:ビール500ml1本、ウイスキーダブル1杯程度)。

• 脳ドックの検討

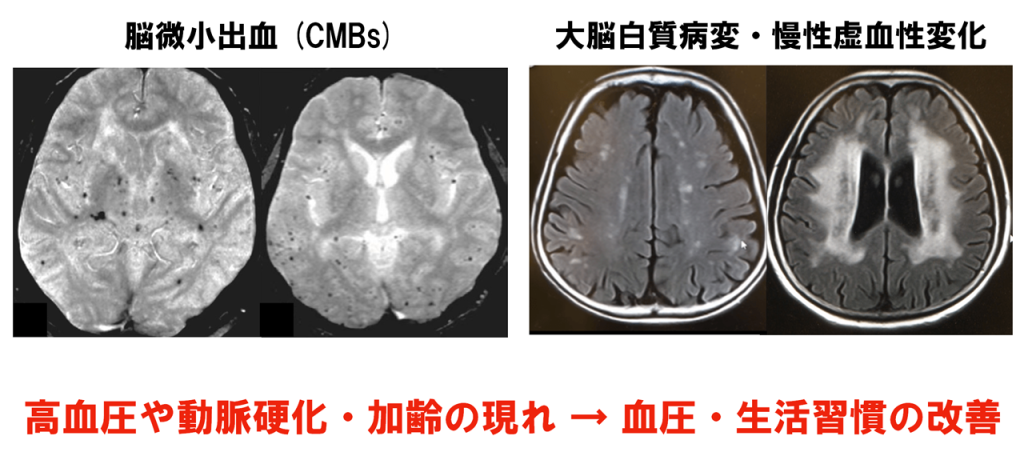

・40歳を超えたら脳ドックの受診を検討しましょう。MRIを撮像した際に、「脳微小出血」や「大脳白質病変」が見つかることがあり、くも膜下出血の原因となる「脳動脈瘤」が見つかることもあります。これらは、症状がほとんどありません。高血圧や動脈硬化、加齢の表れでもあり、症状がなくても血圧や生活習慣の改善が必要です。

・家族に脳出血や脳動脈瘤の既往がある場合も、脳ドックの受診が推奨されます。

・原因不明の頭痛がある場合も、MRIやCTで異常がないか確認するために画像診断を受けるのが良いとされています。

羽田 栄信

羽田 栄信倉敷中央病院 脳神経外科・脳卒中科 副医長

専門領域

脳神経外科、脳卒中の診断・治療、脳血管内治療、神経内視鏡による治療

専門医等の資格

●日本脳神経外科学会専門医

●日本脳神経血管内治療学会専門医

●日本脳卒中学会専門医

(2025年8月14日公開)