患者数が増加の一途をたどる肺がんは、がんの中で死亡者数が最も多い難治性の病気です。このページでは、肺がんのロボット手術や術後の生活、予防などについて、当院呼吸器外科の小林正嗣先生が解説した内容を紹介します。

手術の方法は?

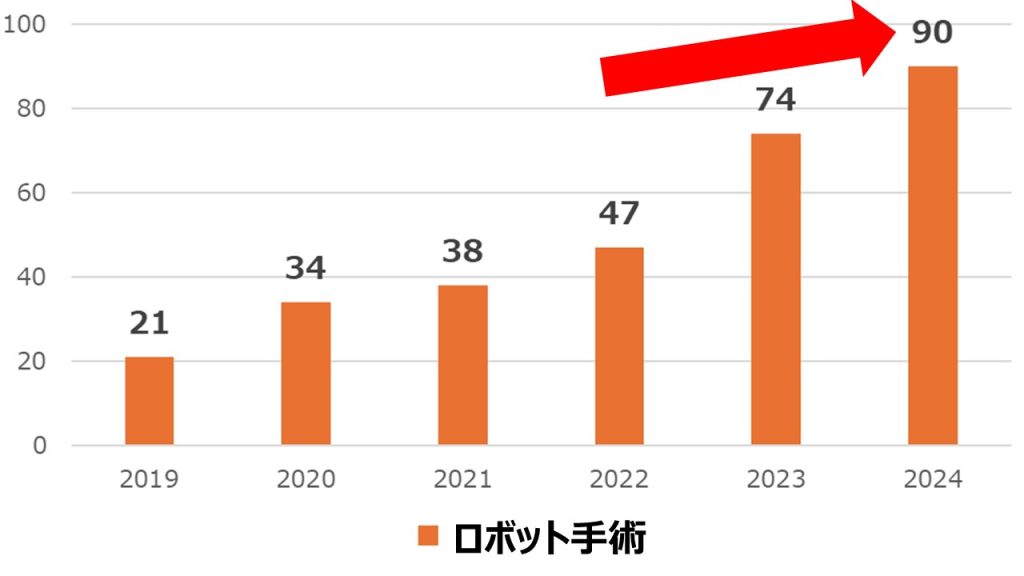

当院が2024年に実施した肺癌手術220件のうち、胸腔鏡手術が109件(49%)、ロボット手術が90件(40%)、開胸手術が21件(9.5%)です。倉敷中央病院の手術支援ロボット「ダヴィンチ」が2台体制となった2022年以降、ロボット手術の比率は年々高くなっています。

手術の前に薬物療法や放射線治療をすることはありますか?

肺がんでステージⅠ期から一部のⅢ期の患者さんは手術が中心となりますが、手術だけではがんを完全に抑えることが難しい場合があります。特に、がんの進行が進んでいる患者さんでは、手術だけでは治療効果が十分でないことがあります。そこで、治療効果を高めるため、手術の前に薬物療法や放射線療法を取り入れるかどうかを検討する場合があります。

術前の薬物療法や放射線療法は、「導入療法」と呼ばれます。対象となるのはステージⅡ期からⅢ期の一部の患者さんで、導入療法により、がんが縮小して完全切除率(完全に切除できる確率)が向上、肺全摘を回避、転移の制御などが期待されます。ただ、全ての患者さんに効果が出るわけではありません。効かない場合は手術のタイミングを逃したり、治療による副作用が生じたりする恐れがありますので、患者さんのご希望などを踏まえて主治医チームで検討し、実施の有無を決定します。

単孔式胸腔鏡手術とは?

最も比率が高い胸腔鏡手術ですが、胸に3から4cm、1.5cm、1cmの計3つの穴を開けて、胸腔鏡というカメラで画面を見ながら手術を行います。さらに近年は、3から4cmの穴1箇所のみで行う、単孔式胸腔鏡手術も実施しています。

最も比率が高い胸腔鏡手術ですが、胸に3から4cm、1.5cm、1cmの計3つの穴を開けて、胸腔鏡というカメラで画面を見ながら手術を行います。さらに近年は、3から4cmの穴1箇所のみで行う、単孔式胸腔鏡手術も実施しています。

単孔式胸腔鏡手術の患者さんの一番のメリットは、術後の痛みの軽減です。当院で実施した研究では、3か所の穴の胸腔鏡手術と単孔式胸腔鏡手術を比較して、単孔式胸腔鏡手術の方が術後の痛みが少ないという結果が得られました。また、特に若年者の患者さんでは、傷口が一つの場合、整容面でのメリットも挙げられます。

ただ、一つの孔での単孔式胸腔鏡手術は手技の難易度が上昇します。様々な術中操作の工夫や単孔式胸腔鏡手術に対応した手術器具の使用、手術前に撮影したCTの画像から対象箇所の肺の血管や気管支などの構造物を3D 画像で作成し、手術時に必要な解剖を術前に十分に把握することが、スムーズな手術を行うためにも重要になってきます。これらにより、当院では従来の複数の穴を開ける胸腔鏡手術と遜色ない手術の質を担保することができています。

一方で、単孔式胸腔鏡手術は歴史が浅いため、今後は短期・長期的な治療成績や合併症などを見ていく必要があります。また、単孔式胸腔鏡手術自体は、すべての患者さんや疾患に対して行える手術ではありません。患者さんごとの病状、進行度合い、持病の有無などによって最適な外科治療をいかに提供していくか、主治医チームが判断いたします。

ロボット支援手術

2019年に原発性肺がんに対してロボット支援胸腔鏡下手術を開始しました。当初は年間20-30例程度でしたが、年々増加しており、2024年では肺がん手術90件で肺がん手術の約40%を占めるようになりました。全手術時間も165分と、従来の胸腔鏡手術とほぼ大差無い時間となっています。

2019年に原発性肺がんに対してロボット支援胸腔鏡下手術を開始しました。当初は年間20-30例程度でしたが、年々増加しており、2024年では肺がん手術90件で肺がん手術の約40%を占めるようになりました。全手術時間も165分と、従来の胸腔鏡手術とほぼ大差無い時間となっています。

脇の下あたりに約3cmが1か所、8mmが4か所の計5か所にポート(穴)を開けてカメラや手術器具を挿入します。当院の一般的な胸腔鏡手術よりもポートが2か所増えますが、直径は細く、同じ肋骨の間に開けることから、術後の痛みの軽減につながります。特にリンパ節を取り除く際などの精緻な操作では、3Dカメラで映し出された鮮明な立体画像を拡大して確認でき、多関節な鉗子を使用するロボット手術は大変有効です。

最近では、ロボット手術のメリットを最大限に活用した肺区域切除が増えています。2024年の肺癌手術のうち、ロボット支援胸腔鏡下肺区域切除は42例で、ロボット支援胸腔鏡下手術の半分近くを占めました。特に複雑肺区域切除と言われる術式がロボット支援胸腔鏡下手術で多く行われています。

胸腔鏡手術、ロボット手術、開胸手術はどのように選択していますか?

患者さんの状態やがんの進行度などによって、主治医チームで検討します。初期の小さな肺がんの場合は、胸腔鏡手術やロボット手術を選択し、がんが進行していて広がりが大きい場合は開胸手術を選択することが多いです。

胸腔鏡手術とロボット手術の選択ですが、ロボット手術は前述のように、リンパ節切除などの精密な手技を要する場合に非常に効果的です。3Dカメラによる鮮明な立体画像を拡大して確認できることに加え、人間の手では困難な動きも多関節の鉗子を使用することで可能になり、精度の高い手術が実施できます。

術後の生活や予防

手術の翌日から食事をとっていただき、手術から5~7日目が退院の目安となります。ほとんどの方は転院せずに自宅に帰られます。退院から大体2週間後に最初の外来があり、血液検査やレントゲンをチェックします。その後の頻度は3-6ヶ月毎で、5年目まで外来受診を続けていただきます。

肺がんの要因はさまざまありますが、一番は喫煙です。術後も禁煙を続けてもらうことが重要で、肺の病気だけでなく、脳梗塞・脳出血や心筋梗塞の予防になります。

当院は呼吸器外科疾患に対する低侵襲手術として、単孔式胸腔鏡手術、複数の穴を開ける従来の胸腔鏡手術、ロボット手術、開胸手術のいずれでも提供できる強みがあります。この選択肢の幅を生かしながら、個々の患者さんに適した外科治療を提供し、最小限の侵襲で最大限のメリットを提供できるよう、日々手術成績の向上に努めています。

倉敷中央病院広報室のYouTubeチャンネルでは、このページで紹介している内容を動画でも公開しています。下記のリンクバナーをクリックしてぜひご覧ください。

倉敷中央病院 呼吸器外科主任部長

専門領域

呼吸器外科

専門医等の資格

●日本外科学会専門医、指導医

●呼吸器外科専門医、評議員

●胸腔鏡安全技術認定医

●da Vinci Certificate

●日本がん治療認定医機構がん治療認定医

●日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医

●日本呼吸器外科学会ロボット支援手術プロクター

(2025年2月28日公開)