骨粗しょう症は骨密度と骨の質が低下して骨折リスクが高まる病気です。骨粗しょう症による痛みはありませんが、骨折は要介護や死亡リスクの増加につながります。

骨粗しょう症は骨密度と骨の質が低下して骨折リスクが高まる病気です。骨粗しょう症による痛みはありませんが、骨折は要介護や死亡リスクの増加につながります。

このページでは、2025年10月29日に倉敷中央病院の市民公開講座「倉中医療のつどい」で、当院整形外科主任部長でリウマチセンター長の伊藤宣先生が「未来を支える骨の話 ~女性に多い骨粗しょう症、予防から専門診療まで知っておきたいこと~」と題して講演した内容から、骨粗しょう症の概要や治療、予防などについてご紹介します。

骨粗しょう症とは?

骨強度の低下によって骨折のリスクが高くなる骨の障害です。骨の強さは「骨密度(骨の量)」と「骨の質」の2つで決まります。

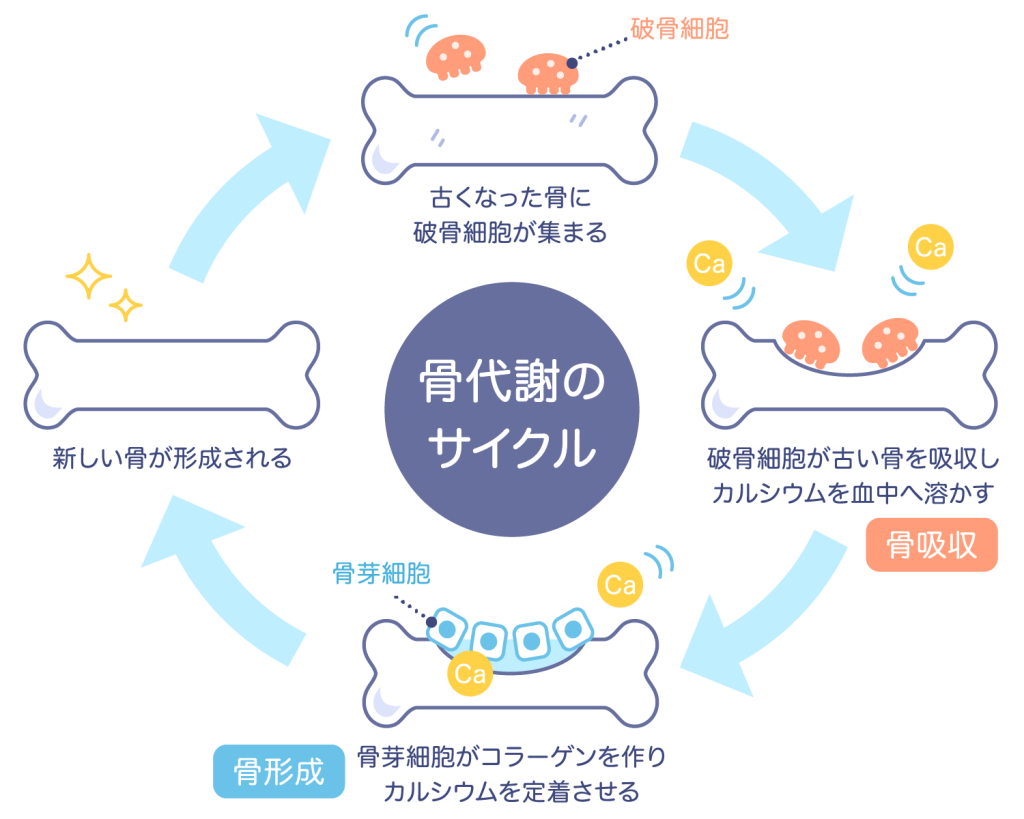

骨は、硬い「緻密骨(皮質骨)」が外側を覆い、内側が柔らかい「海綿骨」という構造をしており、日々、破骨細胞が骨を壊し、骨芽細胞が骨を作るという「リモデリング」を繰り返すことで維持されています。

骨粗しょう症そのものに痛みはありません。骨折することで、初めて問題となります。しかし骨折しなくても、骨密度が低い方は死亡率が高いことが示されています。

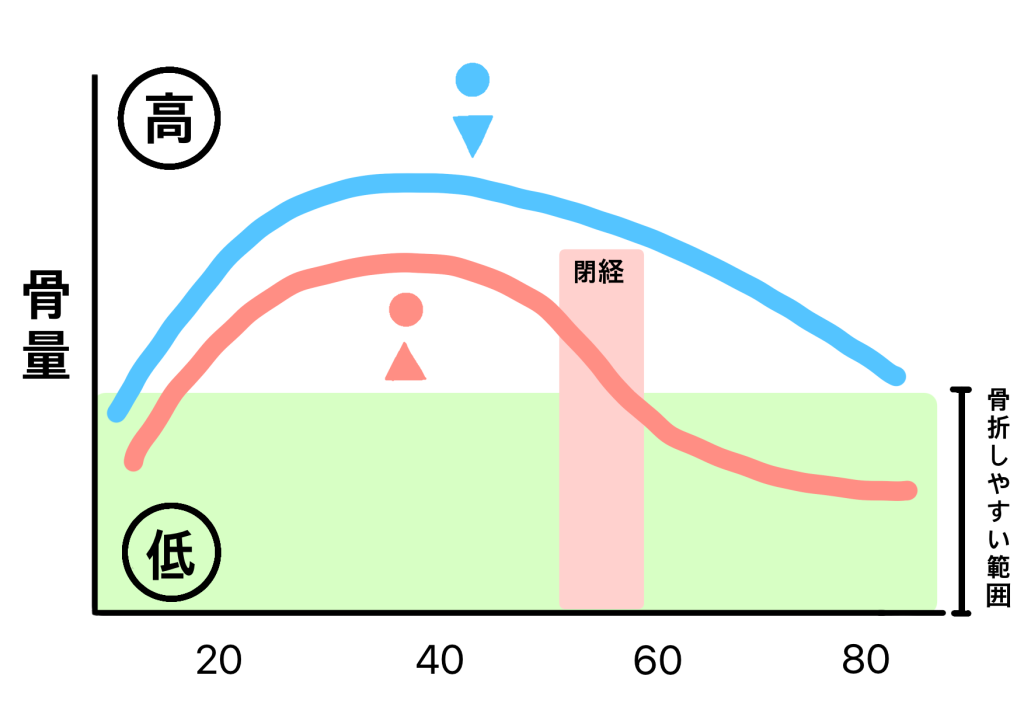

日本国内の骨粗しょう症患者数は約1,590万人と推定されており、そのうち約75%は女性が占めていることが特徴です。女性はもともと最大骨量が少ないことに加え、閉経時にエストロゲン(女性ホルモン)の低下により骨量が急激に減少するためです。最近では男性の骨折発生率も上昇傾向にあります。

高齢者で特に注意が必要な4大骨折

1. 大腿骨近位部骨折(足の付け根の骨折)

2. 脊椎椎体骨折(背骨の骨折。一般に圧迫骨折とも呼ばれる)

3. 上腕骨近位部骨折(肩の骨折)

4. 橈骨遠位端骨折(手首の骨折)

骨折は下記の通り、日常生活に深刻な影響を及ぼします。

• 要介護の原因となる: 要支援・要介護の原因のうち、骨折・転倒が約14%を占めています。

特に大腿骨近位部骨折が日常生活動作や生命予後に及ぼす影響として、

• 歩行能力の低下: 骨折1年後に自分の力で歩行できない割合が46%

• 死亡率の上昇: 骨折1年後の死亡率が22%

などと報告されています。また、脊椎椎体骨折も1年後の死亡率が28%に上ることが報告されています。

• 二次骨折リスクの増加: 一度骨折すると、別の部位が骨折するリスクが増加します。そのため、「最初の骨折を最後に」という意味を込めた“STOP at One”というスローガンのもと、再骨折を防ぐための取り組みが世界的に推進されています。

骨粗しょう症を引き起こす要因と診断

骨粗しょう症には、加齢や閉経など原因がはっきりしない「原発性骨粗しょう症」の他に、他の病気や薬の副作用によって起こる「続発性骨粗しょう症」があります。

特に注意が必要な要因として、

1. 他の病気: 糖尿病、慢性腎臓病(CKD)、関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などは、骨の量だけでなく骨の質が落ちやすいため、骨折のリスクが高くなります。

2. 薬の副作用: ステロイド剤は骨粗しょう症を引き起こす代表的な薬剤であり、少量でも短期間(3ヶ月以内)で骨折リスクが増加するため、注意が必要です。

診断方法

診断は、主にレントゲン検査と骨密度検査によって行われます。

• レントゲン検査: 骨折(特に椎体骨折)の有無を確認します。

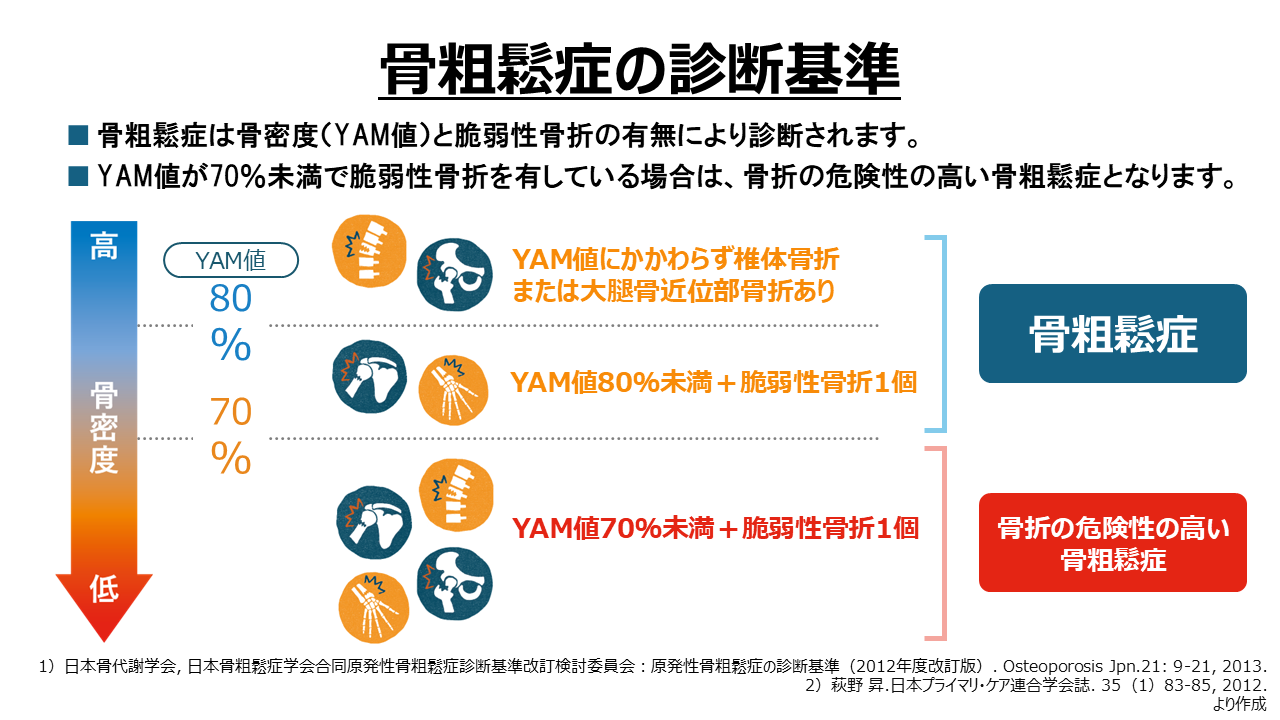

• 骨密度検査: DXA法(二重X線吸収法)が最も標準的です。若年成人平均値(YAM値)と比べて、80%以上だと正常、70~80%だと骨量減少、70%未満であれば骨粗しょう症と診断されます。

もし、脊椎椎体骨折や大腿骨近位部骨折が、軽微な外力によって生じた場合(脆弱性骨折)、骨密度の値に関わらず骨粗しょう症と診断され、再骨折を防ぐための治療が必要となります。

骨粗しょう症の予防と生活習慣

骨粗しょう症の予防と治療は、「食事」「運動」「薬物治療」の三本柱が基本です。

食事による骨粗しょう症治療

カルシウムだけでなく、骨の健康に必要な他の栄養素も意識的に摂取しましょう。

| 栄養素 | 推奨摂取量(成人) | 多く含む食品 |

| カルシウム | 700~800㎎/日(食品から) | 牛乳・乳製品、小魚類、緑黄色野菜など |

| たんぱく質 | 男性60~65g/日、女性50g/日 | 肉、魚、卵、豆など |

| ビタミンD | 10~20㎍/日 | 魚類、きのこ類 |

| ビタミンK | 250~300㎍/日 | 納豆、緑色野菜 |

運動による骨粗しょう症治療

運動は筋肉だけでなく骨も強くし、転倒防止に役立ちます。ウォーキングなどの全身運動や、足の筋力訓練、バランス練習などが推奨されます。医師やリハビリスタッフに相談しながら、できることから少しずつ始めていきましょう。

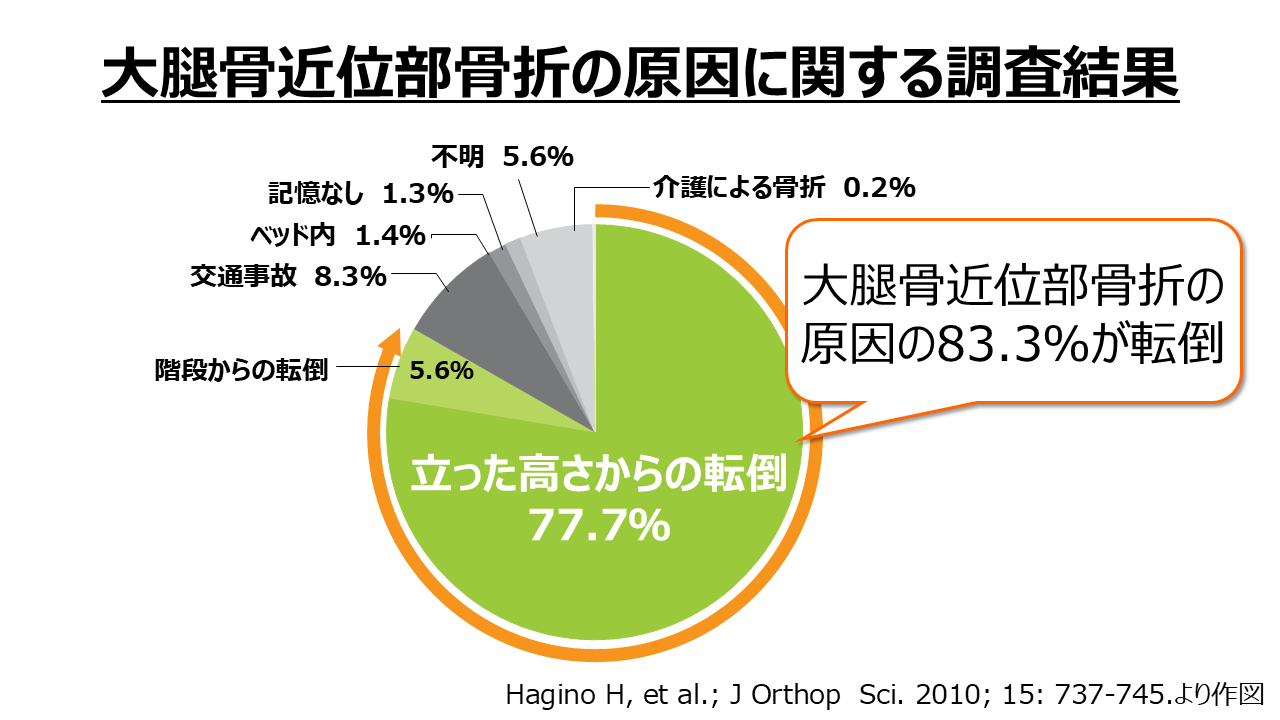

また、大腿骨近位部骨折の約8割は、立った高さからの転倒が原因と報告されています。転倒の防止には筋力だけではなく、生活環境(段差、照明不良、滑りやすい床など)の見直しや、転びにくい靴選び、杖の使用など、日常生活での注意・工夫も重要です。

骨粗しょう症の薬物治療

薬物治療の目標は、骨密度の上昇と骨折リスクの低下が重要です。初期治療は、3〜5年以内に治療目標を達成できる方法を選択することが重要です。

治療開始の基準として、以下に該当する方は積極的な薬物治療が推奨されます。

• 大腿骨近位部骨折または脊椎椎体骨折がある方。

• 骨折がなくても、骨密度(YAM値)が70%未満の方。

• 糖尿病や腎臓病(CKD)など、骨折リスクが高いと判断された病気がある方。

• ステロイド剤を使用している方。

骨粗しょう症治療で用いられる薬は、大きく分けて3種類あります。

1. 骨を作る薬(骨形成促進薬): 骨量を増やす効果が高い。注射が多く、投与期間が限定されているものが多い。

2. 骨が壊れるのを防ぐ薬(骨吸収抑制薬): 骨密度の上昇と骨折の低下効果があり、広く使われています。代表的なのが、ビスホスホネート製剤です。

3. 両方に作用する薬: 骨をつくりながら、壊れるのを防ぐ薬。

骨折リスクが非常に高い方には、まず骨を作る薬(骨形成薬)から治療を始め、その後に骨が壊れるのを防ぐ薬(骨吸収抑制薬)へ切り替える方が、より高い効果が得られることが分かってきています。

骨粗しょう症の薬は、骨折リスクを確実に低下させ、さらに生命予後を延ばす効果も示唆されています。しかし、骨折後でも1年後に治療を継続している方は少ないのが現状です。

薬には、顎骨壊死や非定型骨折といった稀な副作用(合併症)が知られています。しかし、これらの合併症のリスクよりも骨折予防のベネフィットがはるかに勝ると考えられており、副作用を恐れて自己判断で薬を中止すると、骨折リスクが格段に高まるため注意が必要です。

まとめ

骨粗しょう症は高齢になってからの生活の質(QOL)を決める重要な病気です。

・骨密度検査を定期的に:できれば1年に一度は骨密度検査を受けましょう

・生活習慣の見直し:食事、運動、禁煙、飲酒を控えめにすることが予防と治療の重要なポイントです。転倒予防策も重要です。

・薬物治療の継続:骨粗しょう症薬は原則的に続けた方が良く、骨折リスクが高い場合はまず骨形成薬を使用することを検討しましょう。

・副作用への過度な不安を避ける:副作用は知っておく必要がありますが、それを恐れて治療を中断することが、最も危険な行為となります。

整形外科 主任部長

リウマチセンター センター長

専門領域

関節リウマチ、全身の変形性関節症、足の外科

専門医等の資格

●日本専門医機構認定整形外科専門医

●日本リウマチ学会専門医

●日本リハビリテーション医学会専門医

(2025年11月7日公開)