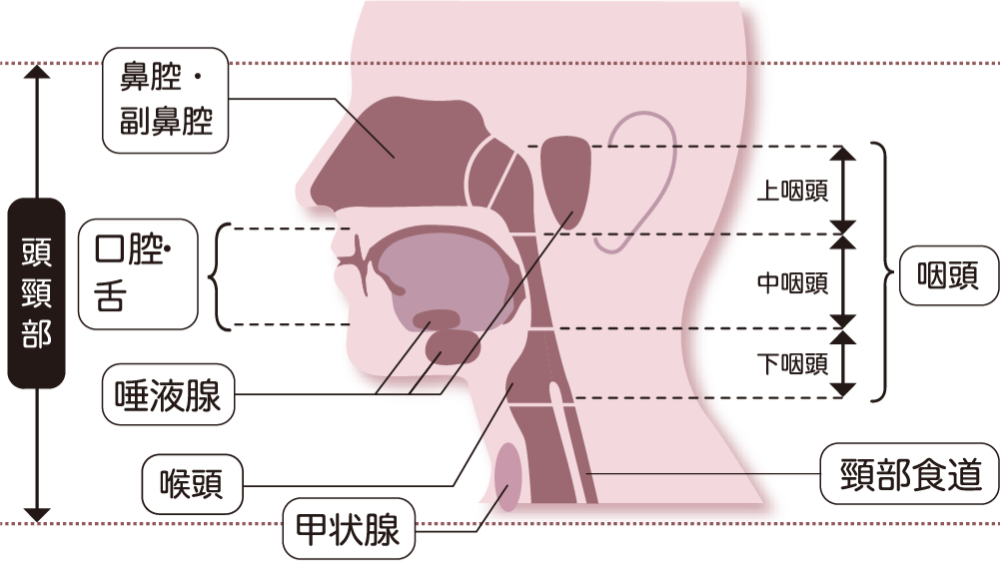

頭頸部とはどこを指すかご存知でしょうか。脳や脊髄、眼、頸椎などを除いた首から上のほぼ全てが対象で、頭頸部外科では主に右図のように、口腔、咽頭、喉頭、鼻副鼻腔、唾液腺などのがん治療を専門としています。 頭頸部領域は、生命維持に必要な呼吸と嚥下、感覚機能として嗅覚、味覚、聴覚、平衡感覚、さらにコミュニケーションに重要な発声、構音、表情造りなどの重要な機能があります。生きていく上で重要な機能を持った臓器が多く、人に見られる場所であることも特徴です。

今回は頭頸部がんについて、頭頸部外科部長の伊木健浩先生にお聞きします。

咽頭がんの最近の傾向を教えてください

当院では最近、中咽頭がんや下咽頭がんが増えています。発症には喫煙や飲酒も関連していると言われますが、子宮頸がんと同じHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染に関連するがんも増加傾向です。咽頭は鼻の奥から食道の入口までの間にあり、食べ物や空気の通り道となっています。3つの部位に分けられ、口の奥が中咽頭、さらに奥の食道までが下咽頭です。

症状や診断方法は

早期では症状がなく、胃カメラで偶発的に見つかることがあります。食事で飲み込むときに違和感が続けば受診をお勧めします。飲み込みにくかったり、痛みを伴ったりする嚥下痛がある場合は、かなり進行した状態と考えられます。

診断に向け、「視診」「触診」で状態を確認します。内視鏡なども使ってのどの奥など口からでは見えない場所も細部までしっかり観察します。がんが疑われる場合は、組織の一部を採取して調べます。がんと診断されれば、CTやMRI、PETなどの画像検査でがんの広がりや転移の有無などを確認します。

治療はどのように行うのでしょうか

早期がんの場合は内視鏡を使うなどして口から切除します。進行すると組織を大きく切除することになり、切除後の欠損部位には形成外科と連携し、血管吻合による遊離組織移植を数多く行っており、機能や形態の保存に努めています。中咽頭がんでは主に太ももの一部、下咽頭がんでは小腸の一部を用いて再建手術を行っています。

早期がんの場合は内視鏡を使うなどして口から切除します。進行すると組織を大きく切除することになり、切除後の欠損部位には形成外科と連携し、血管吻合による遊離組織移植を数多く行っており、機能や形態の保存に努めています。中咽頭がんでは主に太ももの一部、下咽頭がんでは小腸の一部を用いて再建手術を行っています。

手術後は放射線治療や化学療法を組合せるなど、患者さん個々の状態に合った治療法を選択するようにしています。

口腔がんはどのような人に発症していますか

発症年齢は60代が最多ですが、舌がんでは20~30代の若年者でも発症することがあります。舌の先端や中央にできることはまれで、多くは側面に生じます。患者さん自身も鏡を用いて見られるため、一般的には比較的に早期発見が多いと言われています。ただ、早期では触診では分からず、痛みがないこともあり、口内炎として放置していたり、またそのように診断されたりすることもあります。

舌がんを手術した場合、生活はどのように変化しますか

会話も半分程度の切除ではやや不自由ながらできますが、切除する範囲が深く広くなるにつれ、言葉の明瞭さ(構音機能)は悪くなります。食事についてですが、味を感じるのは舌の上部で、上あごなどにも味を感じる部分があるため、部分切除や全切除でも低下はあるものの味はわかることが多いです。部分的な切除では「たべる」「のみこむ」機能はそれほど落ちませんが、大きく切除すると、食べ物を食道に送り込めないことや、誤嚥につながる恐れがあります。咽頭がんと同様、広範囲に切除した場合は舌の形態と機能を保つため、太ももや腹部の組織を移植して再建します。また、術後に構音、摂食機能の回復を目指してリハビリに取り組みます。

日ごろの生活で気を付けることは

口内炎と思われがちですが、2週間から1か月以上経過しても治らない場合は受診をお勧めします。舌に腫れや痛み、しこりがある、白や赤いまだら模様がある、舌の側面に虫歯の詰め物や入れ歯があたってこすれている場合も注意が必要です。がんが進行すると治療後も話をしたり、物を食べたりする上で大きな支障が出ます。大きな障害を残さないためにも、早期の診断・治療が大切です。

頭頸部外科 部長

●日本耳鼻咽喉科学会専門医

●耳鼻咽喉科専門研修指導医