高齢者と聞くと、皆さん大体何歳くらいとお考えになられますか?世界保健機関(WHO)の定義では、65歳以上の方を高齢者としています。2024年の敬老の日に発表された日本の高齢者の割合は、29.3%でした。4人に1人以上、さらに3人に1人に迫る高齢者の方々が日本におられ、世界でも最も高い水準となっています。

高齢者と聞くと、皆さん大体何歳くらいとお考えになられますか?世界保健機関(WHO)の定義では、65歳以上の方を高齢者としています。2024年の敬老の日に発表された日本の高齢者の割合は、29.3%でした。4人に1人以上、さらに3人に1人に迫る高齢者の方々が日本におられ、世界でも最も高い水準となっています。

このページでは、2024年9月26日に倉敷中央病院の市民公開講座「倉中医療のつどい」で、当院精神科の土田和生主任部長が「高齢者に多いメンタルヘルス」と題して講演された内容から、「年をとると何故うつになりやすいか」などについて紹介します。

なぜ高齢者と若年者では症状が異なるのか?

高齢者の方に特に多いとされる病気を前編で紹介してきましたが、これらの病気は若い人でもかかります。しかし、高齢者の方では、例えば身体的な症状が強く出るなどの特徴があります。なぜ高齢者の方では若い人と症状が異なるのでしょうか。後編では「高齢者の方を理解するために」ということを中心に紹介します。

高齢者の性格

「年をとると頑固になる」は本当?

「何か、うちの親、年取ったら頑固になっちゃって…」などという会話を良く聞きますが、本当に高齢になると頑固になるのでしょうか。頑固か頑固でないかというのとは少し視点が違うのですが、高齢者の方の性格は以下のように分けられると言われています。

①拡大型

若いころの性格特徴がより拡大・協調されるもので、例えば短気な人がより怒りっぽくなったり、慎重な人がむしろ慎重というより融通が利かなくなったり、倹約家がひどくけちになったりという変化です。

②反動型

例えば若い時には非常に熱心に宗教を信仰して厳格な生活を送っていた人が、年をとってから遊びにふけったりするようになることです。若いころに過剰に抑え込んでいた性格傾向が抑えを失った状態と言われています。

ただし、これらの変化があまりに急激に起こる、極端に起こる場合には注意が必要です。急激な性格の変化などがあれば脳の病気を疑うことが必要になります。

③円熟型

人格の調和がとれた円熟への変化をとるもので、こうありたい理想のようなものです。

結論ですが、高齢者の方については頑固になることもあれば、そうでないこともあるということでしょうか。

しかし、急な性格変化があった場合には脳に影響を与える病気を疑った方が良いということです。これは脳梗塞や脳出血など、直接脳に何かが起こる場合だけでなく、身体の病気で脳に影響が出る場合もあります。慢性でも極端な性格変化があった場合には、認知症を疑った方が良いと思います。

年をとると何故、うつになりやすい?

喪失体験という言葉がキーワードになります。

①自己像の喪失

例えば白髪が増える、入れ歯が必要になるなど、老いの兆候として自覚できる身体的な変化のことです。わずかな身体的喪失も受け入れられないという気持ちが強すぎると、前編で紹介した病気不安症という状態になることもあります。

②感覚器の喪失

老化や白内障などによる視力の低下、あるいは老人性の難聴による聴力の低下などのことです。これらはコミュニケーションの低下にも直結します。視覚の喪失によって、ないものが見える幻覚症状や、聴力の低下によって自分の悪口を言われているような声の幻聴が出現することもあります。

③社会的存在の喪失

退職による社会的役割や地位の喪失です。その後の新たな生活状況にどう適応するかという大きな課題をつきつけられることになります。

④家庭における喪失

③の社会的存在の喪失よりも高齢者の方にとって意味が大きいと言われています。男性でも女性でも長年、主として生活してきたわけですが、退職によって経済の中心が子どもに移る、あるいは家事を子どもに任せて家庭の役割を失うなど、主の地位が交代することは、周囲が考えるよりも本人にとっては大きな意味を持っていることがあります。

⑤人間関係の喪失

配偶者や兄弟との離別、子や孫に先立たれることは大きな挫折体験になります。退職や転居に伴う知人の減少など、残念なことではありますが、高齢者では新たな人間関係を結ぶことよりも失うことの方がはるかに多いのです。

⑥精神的資産の喪失

長年住み慣れた家を建て替える、故郷を去る、大切にしていた持ち物を失くすなどのことです。家の建て替えや転居というのは、新しい環境への適応という意味だけでなく、記憶がしみ込んだ精神的資産を失うという意味もあります。本人のための家の改築が精神的資産の喪失という結果になってしまうことも起こり得ます。

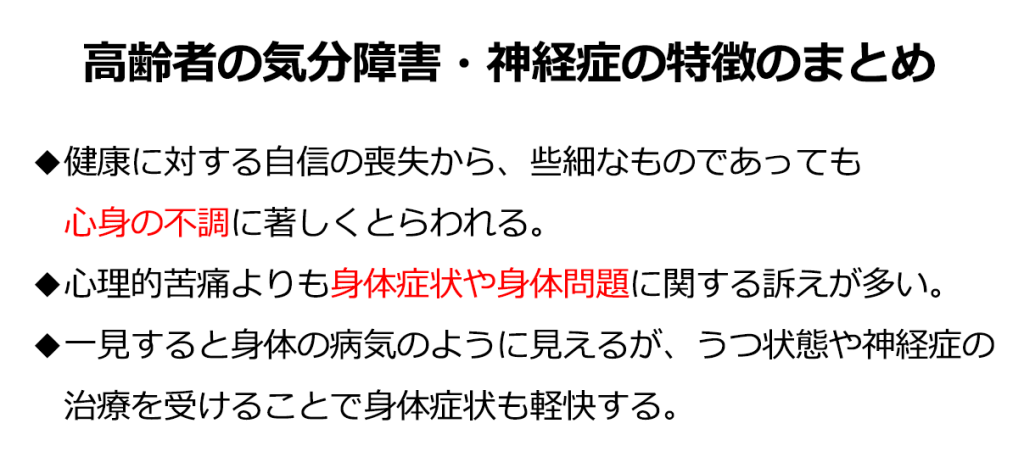

高齢者の方の心理・社会的特徴をまとめたものが以下になります。老年期というのは精神的に危機的な時期であるということを、知っておく必要があります。

年をとって良いことは、本当にない?

これまでの紹介をご覧になられた方は、表題のように思われるかと思いますが、何か良いことはないのでしょうか。

高齢者の方の美徳

高齢者の方には経験があります。これはお金では決して買えないものです。

現在の喜びが反転したり成功が永続したりするわけではないこと、人間関係のうらおもて、苦境を耐えることの意味などをよく分かっていらっしゃいます。

また、ある出来事に対して一つの評価に偏ったり、一面的な判断で誤りをおかすことを警戒できたりしますし、多面的な物の見方に立って慎重に構えるということは大切なことです。それは、新奇に惑わされず、物事の本質的な部分を見抜くという肯定的な態度として評価されるものです。

ですから、高齢者になるということも悪いことばかりではありませんよね。

ピンピンコロリ

長野県佐久市にぴんころ地蔵というお地蔵さんがあります。お地蔵さんの名前は、健康のまま天寿を全うする意味の“健康で長生きし(ぴんぴん)寝込まず楽に大往生する(ころ)”をヒントに命名されたそうです。健康のままに天寿を全うされることは、素晴らしいことだと思います。しかし、「こうありたい」と願うことは良いのですが、「こうでなくちゃいけない」と思うとかなり辛くなりますよね。年を取っても子どもや周囲に迷惑をかけちゃいけないみたいに言われているような気もします。どんなに健康に気を使っても、病気になってしまうことはあります。もちろん、不摂生を勧めているわけじゃありませんよ。

高齢者の方とそのご家族の方へのメッセージ

年をとるということは、さまざまな喪失体験(体力、健康、人間関係)を経験するということです。それは仕方がないとはいえ、とても辛いことです。

特に健康の喪失に耐えられない気持ちが強いと不安感が大きくなったり、身体への強いこだわりから、不安症、病気不安症や、さまざまな身体症状が出現したりすることがあります。

そのように仰られる高齢者の方に、私たちはどのように対応したら良いのでしょうか。

高齢者の方への対応は、喪失体験を回避することではありません。そもそも回避しようとしても、回避できないことの方がよっぽど多いですよね。私たちにできることは、高齢者の方のつらさを理解し、その苦悩を分かち合うということです。それは我々のような医療者だけでなく、周囲のご家族も含めてということです。

当たり前のことのようですが、高齢者の方は若い時は身体も元気で、家族のためあるいは社会のために頑張って働いて来られたわけです。ですから「大分身体も動かなくなって来たし、健康にも不安がある。何だか涙もろくもなってきた。物忘れも増えてきた。でも、これまで頑張って来たのだから、これからは周囲に助けられながら無理せず生活するのも良いじゃないか」と考えてみること。周囲もそのような目で見ていただくこと、これが必要なのではないでしょうか。

やはり親が老いていくのをみるのは子どもとしても辛いので、どうしても「いつまでも元気でいて欲しい」という思いが強すぎて、逆に高齢者の方を追い込んでしまうということにならないように、注意が必要ではないかとも思っています。

「別にぴんころじゃなくてもいいのではないのか」と割り切ってみることも時には必要かと思います。そう考えることで、大分気持ちが楽になることも多いのではないでしょうかと考えています。

倉敷中央病院 精神科 主任部長

専門領域

臨床精神医学、心身医学

専門医等の資格

●精神保健指定医

●日本専門医機構認定精神科専門医

(2024年10月●日公開)