「老人の友」とも評される肺炎は、2023 年の死因で5番目に位置する疾患です。高齢者とは切っても切り離せない関係で、肺炎で亡くなられる患者さんのほとんどが65 歳以上の高齢者です。

このページでは、2025年1月22日に倉敷中央病院の市民公開講座「倉中医療のつどい」で、当院呼吸器内科の石田直主任部長が「いまそこにある肺炎」と題して講演された内容から、肺炎の現状や診断・治療、誤嚥性肺炎、ワクチンによる予防などについて紹介します。

肺炎の現状

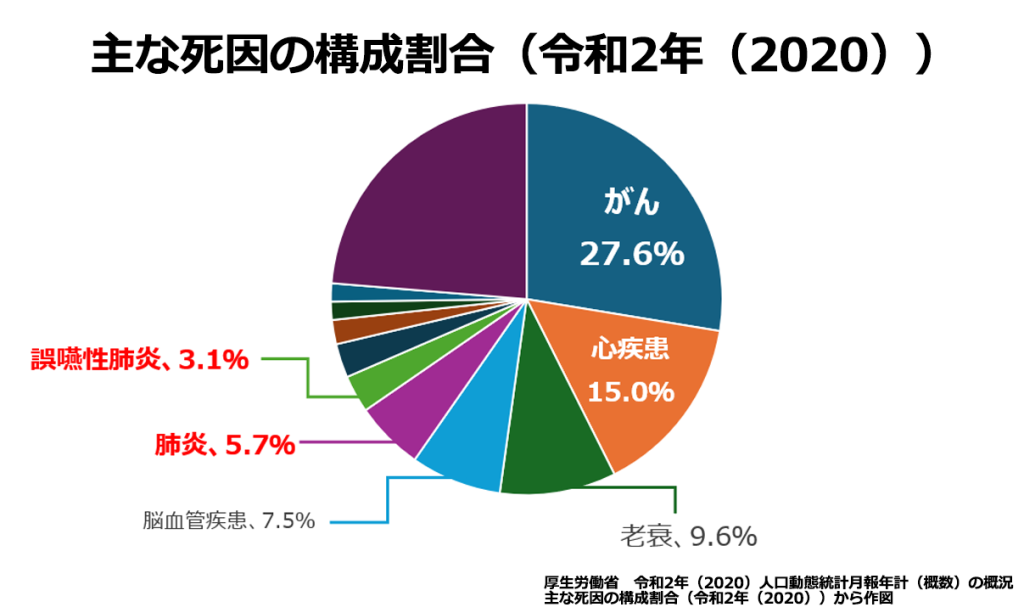

かつては日本の死因の第1位の時期もありましたが、抗生剤の普及により激減しました。しかし近年、高齢化に伴って再び増加傾向となり、2016年には死因の3位にまで上昇しました。2020年の死因は①がん②心疾患③老衰④脳血管疾患⑤肺炎⑥誤嚥性肺炎の順ですが、老衰には肺炎が関与していることが多く、誤嚥性肺炎も含めると死因の3番目となっている可能性が考えられます。特に肺炎で亡くなる方の97.6%が65歳以上で、高齢者にとってリスクの高い病気と言えます。

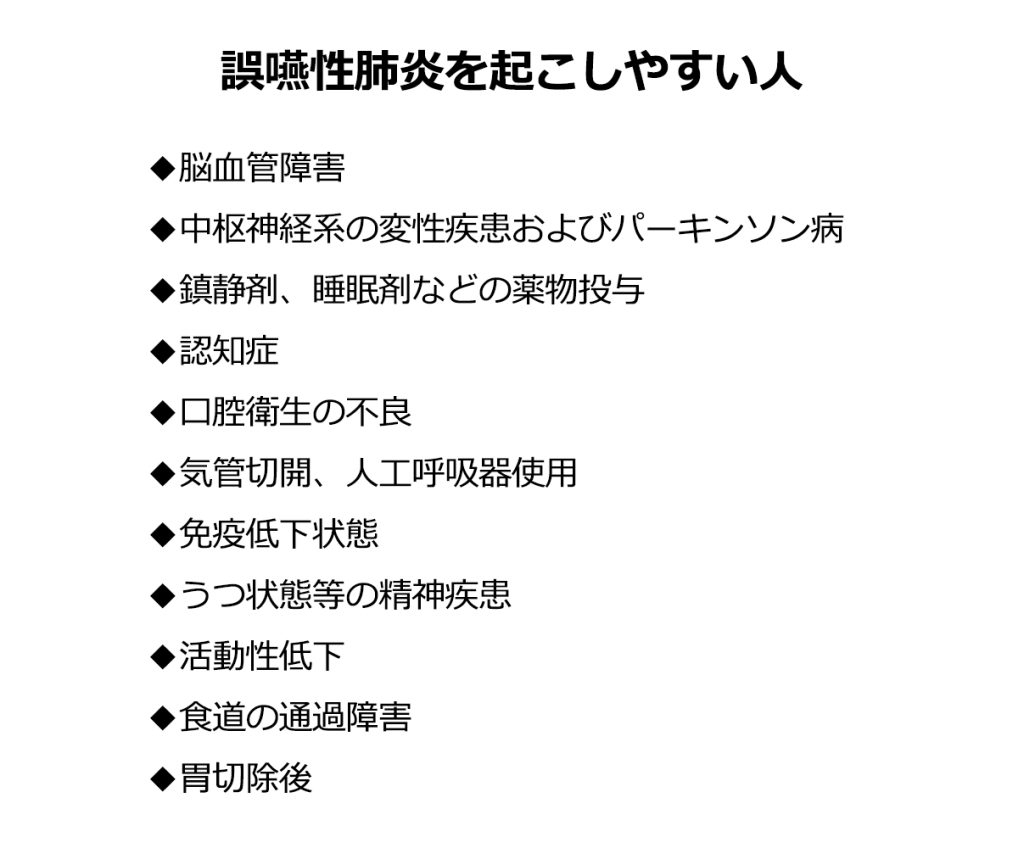

さらに、高齢者は誤嚥性肺炎が問題になります。飲食物を誤嚥した際に一緒に細菌が肺に入って炎症を起こしますが、特に脳血管障害、パーキンソン病などの神経の病気、鎮静剤や睡眠剤などの服用、認知症、口腔衛生の不良、気管切開、免疫力の低下などの方は、特に気を付けた方が良いです。

・「Pneumonia is the friend of the aged」。「肺炎は老人の友である」と表現したのは、カナダの内科医のウィリアム・オスラー先生です。高齢者で体力や免疫力が低下した状態では、肺炎を完全に防ぐことが難しく、上手く付き合って共存していくことが大切という考え方を表現した言葉です。

肺炎を起こすしくみ

体の抵抗力(免疫力)が低下した状態で細菌やウイルスが肺に感染し、炎症を引き起こすことで発症します。特にインフルエンザウイルスに感染すると、気道の表面の細胞が壊されることで肺炎球菌などの細菌が侵入しやすくなり、肺炎を起こしやすくなります。さらに、インフルエンザ感染は全身の免疫力の低下も伴いますので、肺炎を発症するリスクが高まります。

・意外と思われるかもしれませんが、肺炎球菌の保菌率は子どもが約50%、成人は4~5%と報告されています。子どもは肺炎球菌を鼻や喉に保菌していることが多く、子どもから同居する家族、特に高齢者へ感染することがあります。咳やくしゃみのほか、高齢者に抱き着いたり顔を触ったりすることで伝播します。

・幼児への肺炎球菌ワクチン接種が普及することで、高齢者の肺炎球菌感染症が減少する可能性も示唆されています。

肺炎の症状と分類

初期は風邪症状と似ていますが、発熱、悪寒がする、息切れ、痰を伴う咳、呼吸時の胸痛、疲労感などが現れます。特に、黄色い痰が出る場合は、細菌性感染の可能性が高いです。

また、肺炎は発症した場所や状況によって、以下の4つに分類されます。

環境から菌に感染することもあります。最も有名なのがレジオネラ肺炎です。水のある環境(アメーバ)で増殖し、噴き出した菌を吸い込んで感染します。温泉や公衆浴場など、エアロゾルが出ている場所で感染することがあります。

肺炎の診断

問診や聴診、胸部X線検査、血液検査などが行われます。胸部聴診では、cracklesと呼ばれる特徴的な呼吸音が聞こえることがあります。大事なのはレントゲン検査で、肺炎の場合は特徴的な白い影が見えます。

診療で大切なのは原因菌の特定で、血液培養や喀痰のグラム染色などが行われます。原因微生物によって細菌性肺炎と非定型肺炎に分類され、それぞれ使用する抗菌薬が異なります。マイコプラズマ肺炎は非定型肺炎の代表例です。

・喀痰検査では、好中球と何らかの細菌が認められる場合は細菌性肺炎、いろいろな種類の細菌が認められる場合は誤嚥性肺炎が疑われます。

・肺炎球菌とレジオネラ菌は尿中抗原検査でも診断できます。

肺炎の予防

細菌やウイルスが体に入り込まないようにするため、感染予防対策とワクチン接種が重要です。

感染予防対策は手洗い、うがい、マスク着用が基本です。咳エチケットも重要で、咳やくしゃみをする際はティッシュで口や鼻を覆い、使用済みのティッシュはすぐにゴミ箱に捨てましょう。ティッシュがない場合は、服の袖で覆うと良いです。口腔ケアは誤嚥性肺炎の予防に重要で、歯磨きや入れ歯の手入れで口の中を清潔にすることが大切です。体の抵抗力を高めることも大切で、規則正しい生活、禁煙、持病の治療が重要です。

ワクチン接種ですが、肺炎球菌ワクチン(23価莢膜ポリサッカライドワクチン、15価・20価結合型ワクチン)とインフルエンザワクチンの接種が推奨されます。

・23価肺炎球菌ワクチンは、90種類以上ある肺炎球菌の血清型のうち、23種類をカバーするワクチンで、5年ごとの接種が推奨

・15価、20価結合型ワクチンは、より免疫を高める働きがあり、1回の接種で効果が得られる。

・65歳以上の高齢者や基礎疾患を持つ人は、ワクチン接種が強く推奨されます。

・インフルエンザワクチンは、接種しても感染を完全に防ぐわけではありませんが、重症化や肺炎などの合併症のリスクを減らす効果があります。インフルエンザワクチンは、その年の流行株に合わせて効果が変動します。

・インフルエンザと確定診断された場合、抗インフルエンザ薬の早期投与(発症後2日以内)は、下気道感染や重症化のリスクを減少させる効果があります。

Take Home Message

・肺炎は高齢者では致死率の高い疾患である

・高齢者では誤嚥性肺炎が多くなる

・かぜやインフルエンザ、コロナ罹患後に細菌性肺炎罹患のリスクが上昇する。

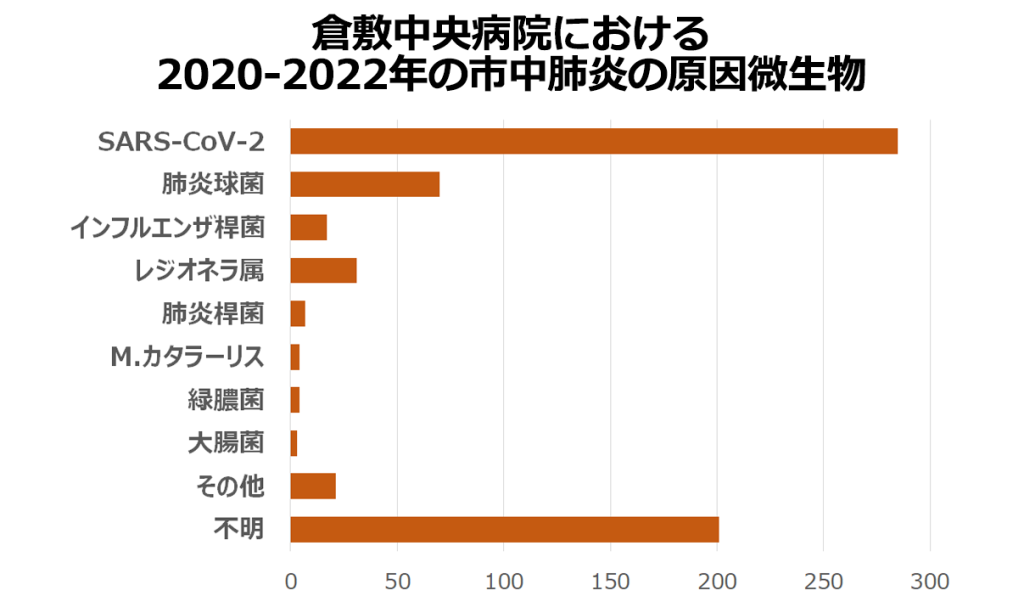

・市中肺炎の原因として肺炎球菌が最も多い

・肺炎の予防には各種のワクチンの接種が勧められる

・手指衛生、マスク使用、咳エチケットが重要

・SNS上の情報は信用せず、専門家の意見を聞くこと

倉敷中央病院広報室のYouTubeチャンネルでは、2025年1月22日に石田副院長が「肺炎」をテーマに解説した市民公開講座の動画を、前半と後半に分けて公開しています。WEBページに収まらなかった内容もありますので、下記のリンクバナーをクリックしてぜひご覧ください。

倉敷中央病院 副院長 兼 呼吸器内科主任部長

日本感染症学会インフルエンザ委員会委員長

専門領域

呼吸器一般、呼吸器感染症

専門医等の資格

●日本内科学会総合内科専門医、指導医

●日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医、指導医

●日本呼吸器学会専門医、指導医

●日本感染症学会専門医、指導医

●日本アレルギー学会専門医

●米国胸部医会フェロー

●インフェクションコントロールドクター

●日本化学療法学会抗菌薬指導医、臨床試験指導者

●日本結核・非結核性抗酸菌症学会結核・抗酸菌症指導医

(2025年2月7日公開)