高齢者と聞くと、皆さん大体何歳くらいとお考えになられますか?世界保健機関(WHO)の定義では、65歳以上の方を高齢者としています。2024年の敬老の日に発表された日本の高齢者の割合は、29.3%でした。4人に1人以上、さらに3人に1人に迫る高齢者の方々が日本におられ、世界でも最も高い水準となっています。

高齢者と聞くと、皆さん大体何歳くらいとお考えになられますか?世界保健機関(WHO)の定義では、65歳以上の方を高齢者としています。2024年の敬老の日に発表された日本の高齢者の割合は、29.3%でした。4人に1人以上、さらに3人に1人に迫る高齢者の方々が日本におられ、世界でも最も高い水準となっています。

このページでは、2024年9月26日に倉敷中央病院の市民公開講座「倉中医療のつどい」で、当院精神科の土田和生主任部長が「高齢者に多いメンタルヘルス」と題して講演された内容から、高齢者に多い精神症状や不眠などについて紹介します。

高齢者に多い精神症状は?

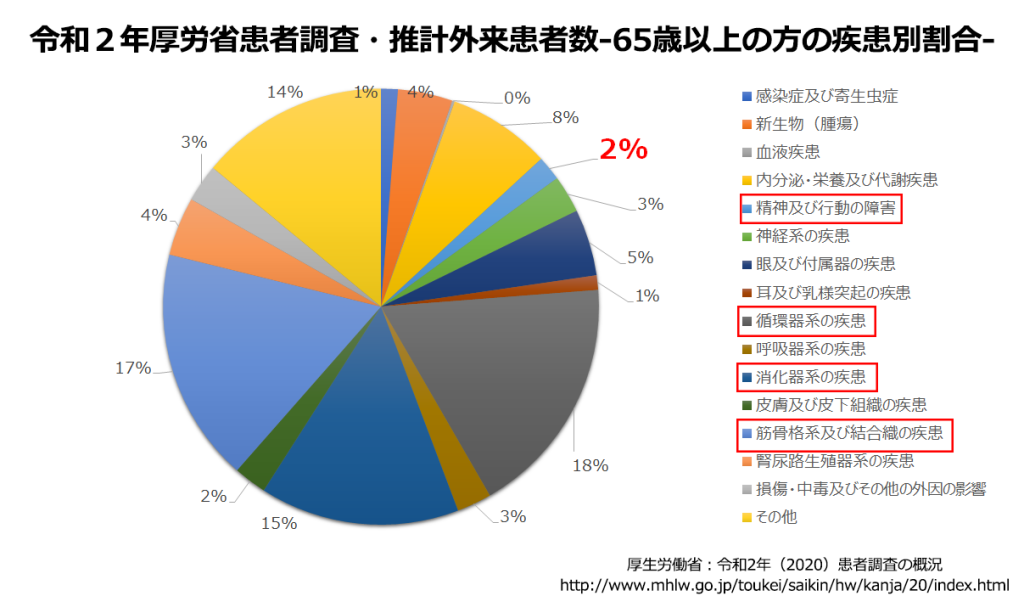

まず、令和2(2020)年の厚生労働省患者調査による推計外来患者数を記します。これは65歳以上の方がどういう疾患で医療機関の外来に通院されているかというデータです。

精神疾患自体は全体の2%くらいということが分かります。多いのは循環器疾患の18%や、整形外科的疾患の17%などが挙げられます。因みに、このグラフでは認知症は精神疾患ではなく神経疾患に分類されています。

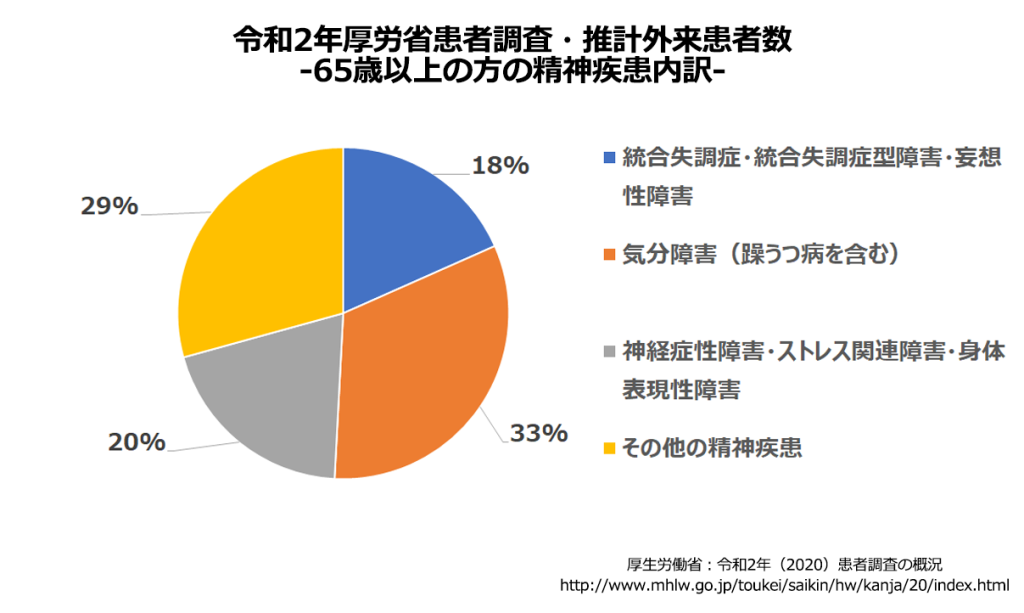

次に、同じ厚労省の調査のうち、認知症を除く精神疾患で通院中の65歳以上の方の疾患の内訳を記します。多いのは、うつ病や躁うつ病などの気分障害で33%、神経症も22%と多くなっています。神経症というのはページの後半でも説明しますが、不安症や病気不安症という病気を指します。

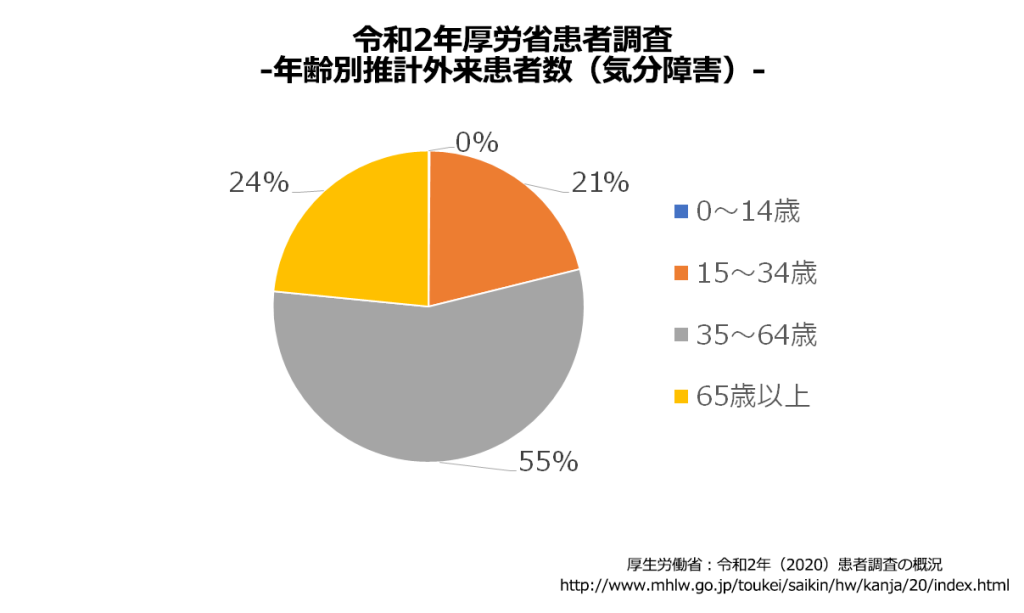

同じ厚労省調査で、精神科の外来にうつ病や躁うつ病などの気分障害で通院している患者さんの年齢別割合を記します。年齢の区分が等間隔ではないので分かりにくいですが、多いのは35歳から64歳の方々です。ただ、65歳以上の高齢者の方も24%を占めているのが分かります。

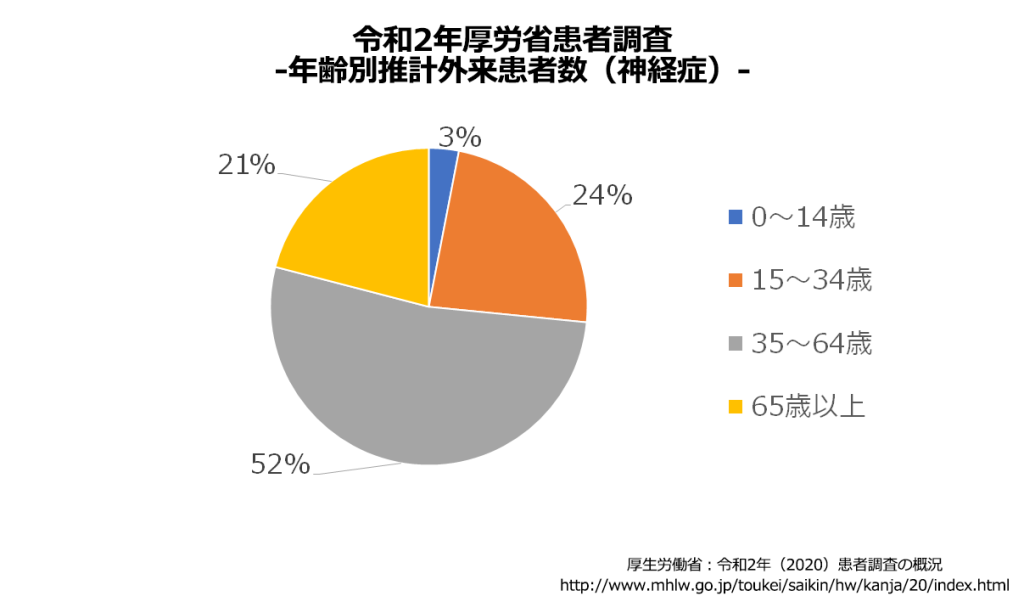

さらに、精神科の外来に不安症などの神経症で通院している患者さんの年齢別割合ですが、こちらも多いのは35歳から64歳になります。65歳以上の高齢者の方は21%となります。

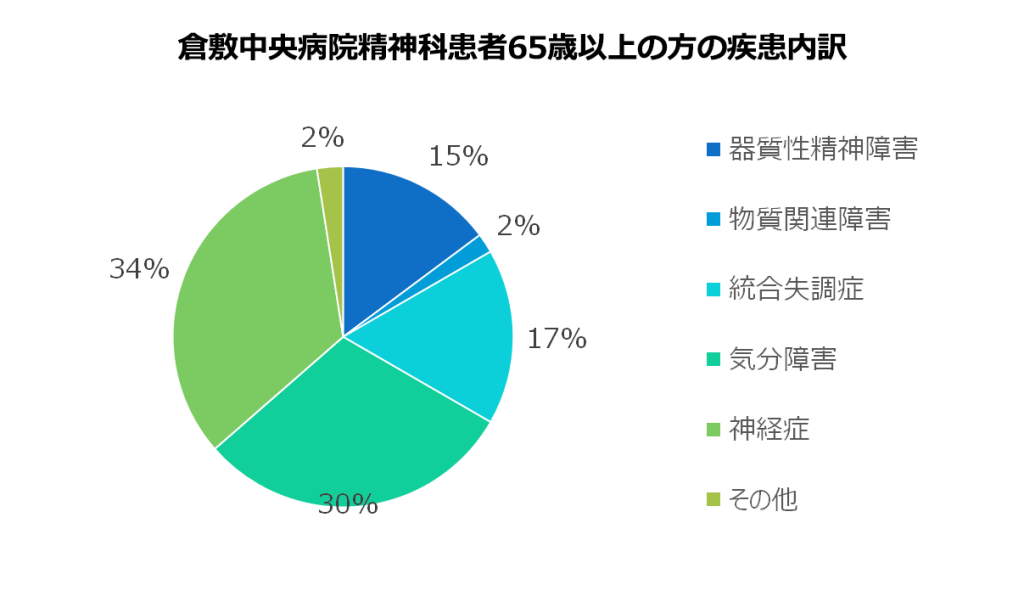

さて、倉敷中央病院の精神科で65歳以上の患者さんがどのような疾患で外来にかかられているかを記します。器質性精神障害というのは認知症や夜間せん妄などの病気を指します。物質関連障害はアルコール依存症などです。グラフの通り神経症が34%と最も多く、次いで気分障害の30%と続きます。ちなみに統合失調症は若いころに発症する方が多い病気ですが、高齢になって幻覚や妄想が出るような病気の方もここに含んでいます。

これらを踏まえて、高齢者でよくみられる精神症状をまとめると、人口10万人対外来受療率で総数に比して高齢者で多い傾向にある疾患は、うつ病・躁うつ病などの気分障害、不安症・病気不安症などの神経症、不眠症、認知症などであるとされています。

以降で気分障害、神経症、睡眠障害について少し詳しく紹介していきます。

うつ状態とは?

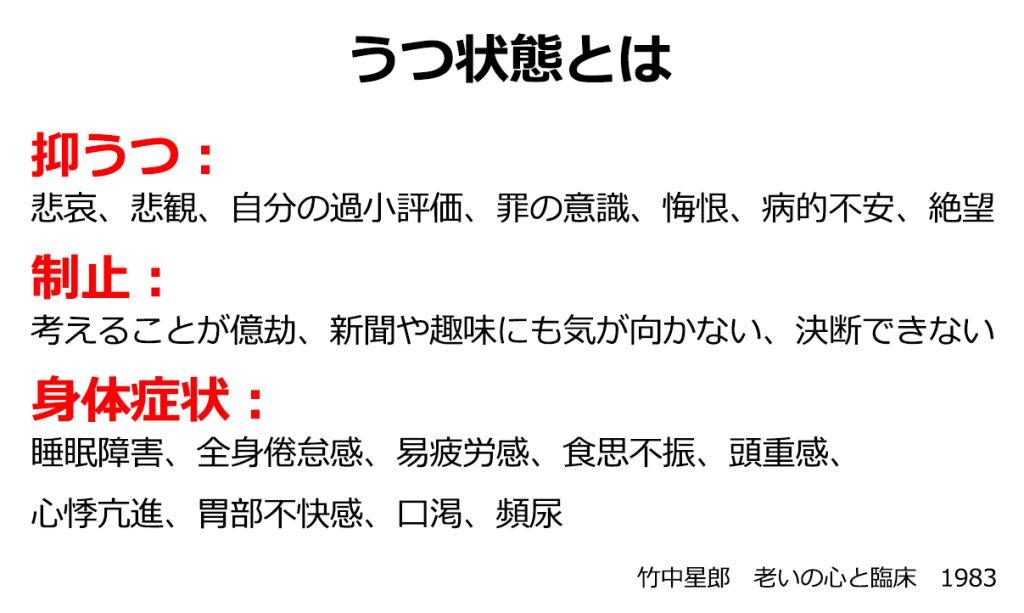

抑うつ、制止、身体症状の3つの症状を基本としています。

身体症状は別の疾患の可能性もあります。検査をしても身体疾患の異常が見つからなかった場合に、うつ状態の身体症状と判断します。

高齢者の方のうつ状態ですが、頻度としては2.8~26.9%と言われており、バラつきがあります。

「こういうことがあると、うつ状態になりやすい」という危険因子

①過去にうつ病になったことがあると、高齢者になってからも、うつ状態になりやすいと言われています。

②主に喪失体験(身近な方が亡くなる、退職するなど)を伴うような大きなライフイベントの経験。

③特に過去1年以内の配偶者との死別というのは大きな危険因子になります。

高齢者のうつ病の特徴は、抑うつよりも身体症状が多いと言われています。抑うつや制止よりも、食思不振や倦怠感などの身体の症状が目立ってきます。これを身体の症状を被ったうつ病、「仮面うつ病」と言います。また、記憶障害の訴えや認知症と似た症状が出る場合もあります。うつの方は集中力が低下するので、記憶が覚えられない、話を聞いているのに頭に入らない、といったことがあり、認知症と疑われることもあります。

不安症とは?

何らかのストレスに対する弱さがあって、ストレスが加わることで発症する不安を主体とする病気の総称です。代表的なものとして、

①全般不安症

もしかしたら悪いことが起こるのではないかという不安感の継続

②恐怖症

特定の恐怖対象(動物、虫、自然災害、高所、閉所など)に暴露されることによる著しい不安感

③パニック症

息切れ、動悸、胸痛、胸部不快感、窒息するような感覚、気がおかしくなってしまうのではないかとの恐怖感の発作。救急搬送される方もいらっしゃいますが、到着後に安心・落ち着かれることが多いです。

高齢者の方の不安症の特徴

55歳以上の男性の7%、女性の22%が不安状態を示すという報告があります。

特徴として、心理的苦痛よりも身体症状や身体問題に関する訴えが多く、年齢とともにうつ病との合併が増加する・認知症の初期にも不安や抑うつを合併しやすいとも言われています。認知症の病状が進むと、楽観的になる・悩まなくなる方もいますが、病の初期は自身の物忘れが激しくなるなどの病状がはっきり分かるので、不安症が合併しやすくなります。

病気不安症とは?

聞きなれない病気かと思います。些細なものであっても心身の不調に著しくとらわれる・それが重大な疾患の兆候ではないかと恐れてしまう・検査結果で異常がなくても納得できずに多彩な症状を執拗に訴え続けてさまざまな医療機関を受診するなどの特徴がある症状です。

高齢者では老化による身体の不調をもとに、病気不安傾向が強まると言われています。人間はいつまでも元気でありたいという思いは誰でもあるものですが、それが強すぎるとなりやすいかもしれません。症状の消失を目指すのではなく、気持ちの辛さへの共感、いかに安心してもらえるかが大切になってくると思います。

高齢者の気分障害・神経症の特徴のまとめ

●健康に対する自信が若いときよりも喪失することで、些細なものであっても心身の不調に著しくとらわれるということです。繰り返しますが、高齢者の方が全員そうなるという訳ではありません。

●心理的苦痛よりも身体症状や身体問題に関する訴えが多いということです。

●身体の病気だと思って、その治療ばかり受けても良くならない人は、うつ状態や神経症である可能性があるわけです。そういう方は、うつ状態や神経症の治療を受けることで身体症状も軽快する可能性があるということです。

不眠について

不眠に悩む方はどれくらいいるか?

2013年の「睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドライン」によると、当時は成人の30%以上が不眠症状を経験していると言われており、さらに不眠症と診断される成人は6~10%と言われています。さらに、睡眠薬を使用している人は成人の4%程度であるとされていました。

2013年の「睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドライン」によると、当時は成人の30%以上が不眠症状を経験していると言われており、さらに不眠症と診断される成人は6~10%と言われています。さらに、睡眠薬を使用している人は成人の4%程度であるとされていました。

眠れなければ不眠症なのか?

実は「眠れなければ不眠症」という訳ではありません。他に眠れない原因があれば不眠症ではなく、例えば痒みやトイレが近くて眠れないのであれば、それは不眠症とは言いません。不眠症というのは特別な原因がない不眠を指します。

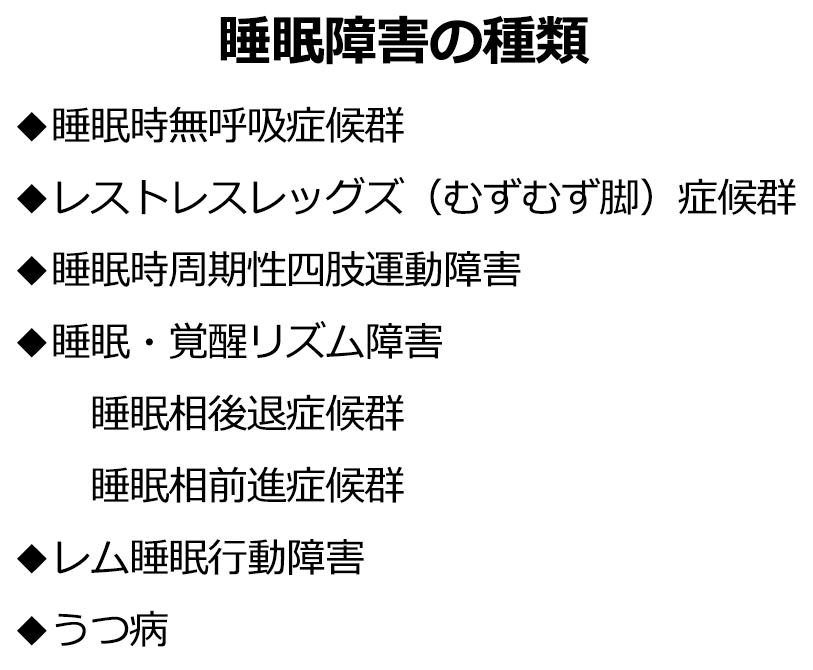

原因がある不眠を睡眠障害と言いますが、下記のようなものが挙げられます。

睡眠障害のうつ病ですが、慢性の不眠があるとうつ病になるやすく、また、うつ病に先行して不眠症状が起こることもあります。特に中途覚醒や早朝覚醒が起こりやすいです。寝ても何度も目が覚めたり、何時間も早く目覚めてその後寝られなくなったりというのがうつ病の不眠の特徴です。睡眠薬の効果が乏しい場合には、うつ病の可能性が考えられます。治療には、眠気のある抗うつ薬が効果的です。

不眠治療の特徴

睡眠障害ではない不眠症の治療ですが、不眠症の方はよく「何時間眠らないとだめだ」と言われますが、実は必要な睡眠時間には個人差があります。年齢でも適切な睡眠時間は変化します。子どもは8時間くらい深い睡眠で眠るのが普通ですが、高齢者になると睡眠も浅くなり、時間も6時間以下と短くなるのが普通です。不眠症治療では、望む分だけ眠ることが治療のゴールではなく、不眠による日中の生活の質低下を改善することが真のゴールです。

カフェインとアルコール

カフェインは覚醒作用がありますが、実は作用時間が4時間程度あることに注意が必要です。

寝酒ですが、アルコールは寝つきが良くなりますが、身体から抜ける時に覚醒効果があるため、中途覚醒や早朝覚醒が増えます。また、耐性(慣れ)が簡単に生じるので、飲酒量が増えて悪循環になり、最悪の場合にはアルコール依存症になることもあります。アルコールを睡眠薬代わりにするのは良いことではありません。

高齢者の睡眠に対する心構え

失礼な言い方かもしれませんが、年をとれば睡眠時間は短く、浅くなり、中途覚醒も増えます。だから若いころと同じようにとは考えないことだと思います。

眠くなければ無理に眠ろうとせず、寝床から出るようにすることも必要です。深夜起きたままで良いのかという疑問と、翌日の精神・身体面への影響について疑問を持つかもしれませんが、眠ろうと努力する行為自体が不眠を悪化させると言われています。「そのうち自然に眠れるだろう」と楽観的に構えることが大切です。

睡眠薬は、決して止められない薬ではありません。医師の指示を守って使えば安全な薬ということを理解しておいてください。

後編では、高齢者の方を理解するために、特徴や性格、年をとると何故うつになりやすいかなどについて紹介します。

倉敷中央病院 精神科 主任部長

専門領域

臨床精神医学、心身医学

専門医等の資格

●精神保健指定医

●日本専門医機構認定精神科専門医

(2024年10月●日公開)