イベント・お知らせ

ABOUT

「最良質の地域医療」

を提供する

現代の基幹病院として、倉敷という地域で、

世界標準あるいはそれを超える最良質の医療を提供すること、

すなわち「最良質の地域医療」が30年来の我々の目標であり、

これからも変わることはありません。

循環器疾患について

TEAM

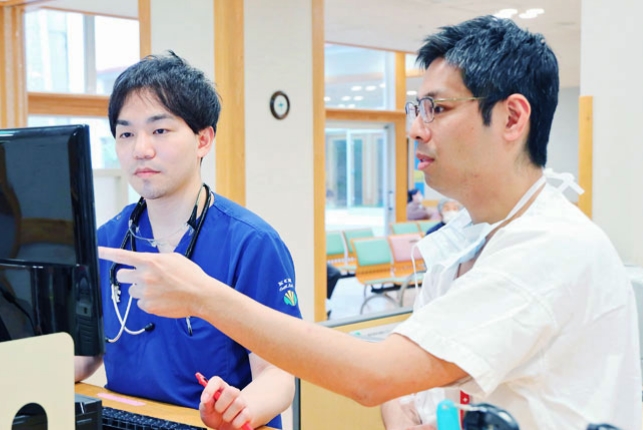

地域チーム医療への取組み

当科では地位全体としての循環器医療の貢献を目的として、

お互いの治療・管理の実際と概念の理解を深めるため、

定期的な検討会や情報交換の場を設けています。

そうした基盤を持った地域チーム医療の中では、

患者さんにもより安心できる医療を提供できると考えています。

当科の取組み

RECRUIT

循環器内科医を志す方へ

私たちは「世界標準の医療を倉敷に」の理念のもとに、

最先端の医療に取り組みながら、多くの人材が長い歴史を紡いできました。

決して安易な道ではありませんが、興味を抱いていただけたならば、

いちど倉敷に見学にお越しください。

当日受診希望の方

岡山県内の一般電話・公衆電話

0120-336-117

岡山県外・携帯電話・PHS

086-422-5065

【倉敷中央病院コールセンター】

月~金曜日 9:00 ~ 11:00

(土・休日を除く)

紹介状をお持ちで

受診日が決まっていない方

一般電話・公衆電話

086-422-9020

【倉敷中央病院地域医療連携室】

月~金曜日 13:00 ~ 16:30

心臓の病気は、一刻を争う重度な病気の場合もあります。

症状がある場合は、迷わず救急外来にお越し下さい。