体の中を流れる血液は、酸素を運び、栄養を届け、細菌やウイルスと戦うなど、私たちの生命活動を支える重要な役割を担っています。しかし、この血液を構成する赤血球や白血球、血小板などの細胞に異常が生じると、白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの「血液のがん」といった深刻な病気を引き起こす恐れがあります。

体の中を流れる血液は、酸素を運び、栄養を届け、細菌やウイルスと戦うなど、私たちの生命活動を支える重要な役割を担っています。しかし、この血液を構成する赤血球や白血球、血小板などの細胞に異常が生じると、白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの「血液のがん」といった深刻な病気を引き起こす恐れがあります。

このページでは、2025年6月25日に倉敷中央病院の市民公開講座「倉中医療のつどい」で、当院血液内科の前田猛主任部長が「血液がんの新しい治療」と題して講演した内容から、血液内科の役割や悪性リンパ腫の治療の進化についてご紹介します。

血液内科とは?

血液内科は、肺や胃といった臓器の病気を診る呼吸器内科や消化器内科とは異なり、「血液を構成する成分に生じた病気」を主に診る診療科です。血液は、酸素を運ぶ赤血球、細菌やウイルスを攻撃する白血球、出血を止める血小板や凝固因子といった成分から構成されています。これらの重要な成分に異常が生じる病気(例:白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など)の治療を行う診療科です。

悪性リンパ腫

リンパ球ががん化して発生する病気です。リンパ球は全身のさまざまな場所にあるため、リンパ節だけでなく胃や脳、肺などにも発生しうるのが特徴です。

リンパ球:白血球の成分の一種で、B細胞(Bリンパ球)、T細胞(Tリンパ球)、NK細胞などがあります。これらはチームでウイルスやがん細胞などの異物を攻撃します。また、一度見た異物を覚えて、再び入ってきたときに素早く対応する働きも持っています。

リンパ節:体のあちこちにある免疫の「関所」のような場所です。全身から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあり、細菌やウイルス、がん細胞がないかを確認して、体を守る働きをしています。リンパ節が腫れる原因には、感染症やアレルギー、血液のがん、がんの転移などがあります。

【原因】

大多数は明確な原因が不明ですが、一部のリンパ腫は特定のウイルスや細菌感染が関与しています。例えば、胃MALTリンパ腫は胃がんの原因となる「ヘリコバクター・ピロリ菌」、成人T細胞リンパ腫や白血病は「ヒトT細胞白血病ウイルス」との関連が報告されています。

【症状】

主な症状は、痛みのないリンパ節の腫れです。そのほか、発熱や体重減少、寝汗、リンパ腫の圧迫によるむくみや神経症状、血球減少による貧血などが挙げられます。

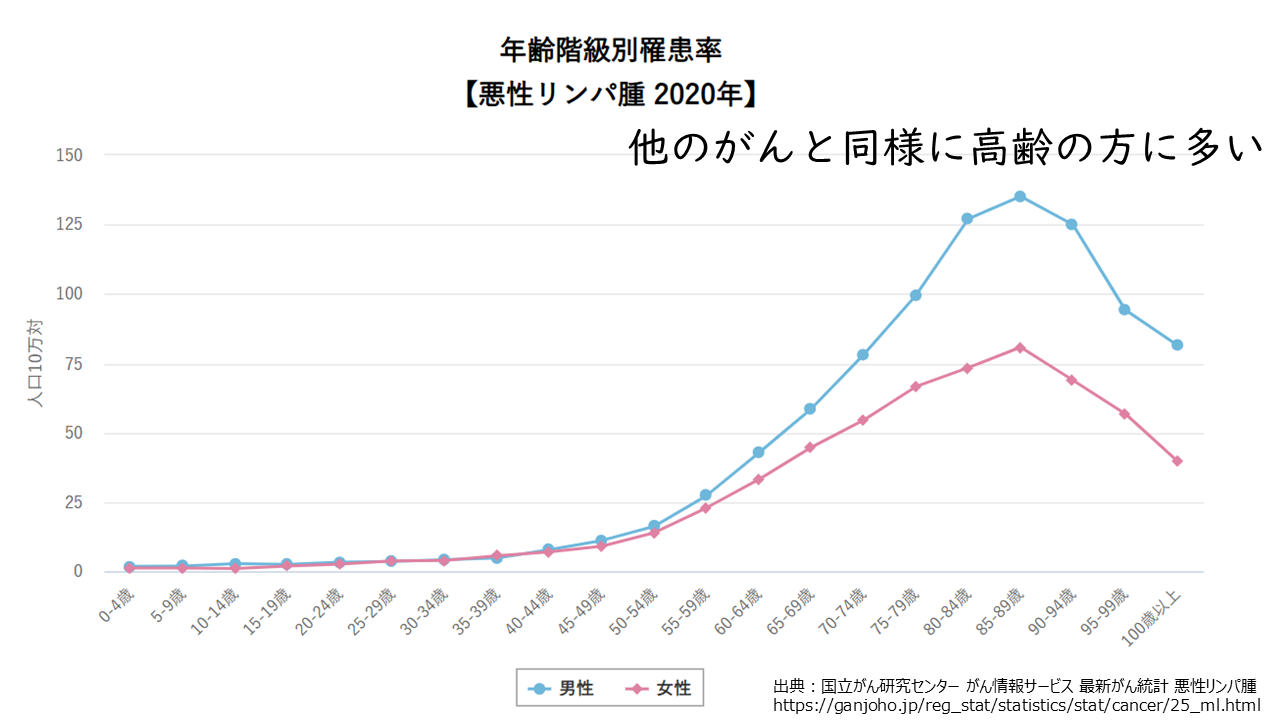

【罹患率】

50歳台ごろから増え始めます。ほかのがんと同様に高齢者に多く、罹患する人は年々増加傾向にあります。

【種類】

約80種類もの多様なタイプが存在し、治療法も異なります。大半はB細胞性リンパ腫(85-90%)で、そのなかでも特に、「びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫」(53-62%)が多いとされています。

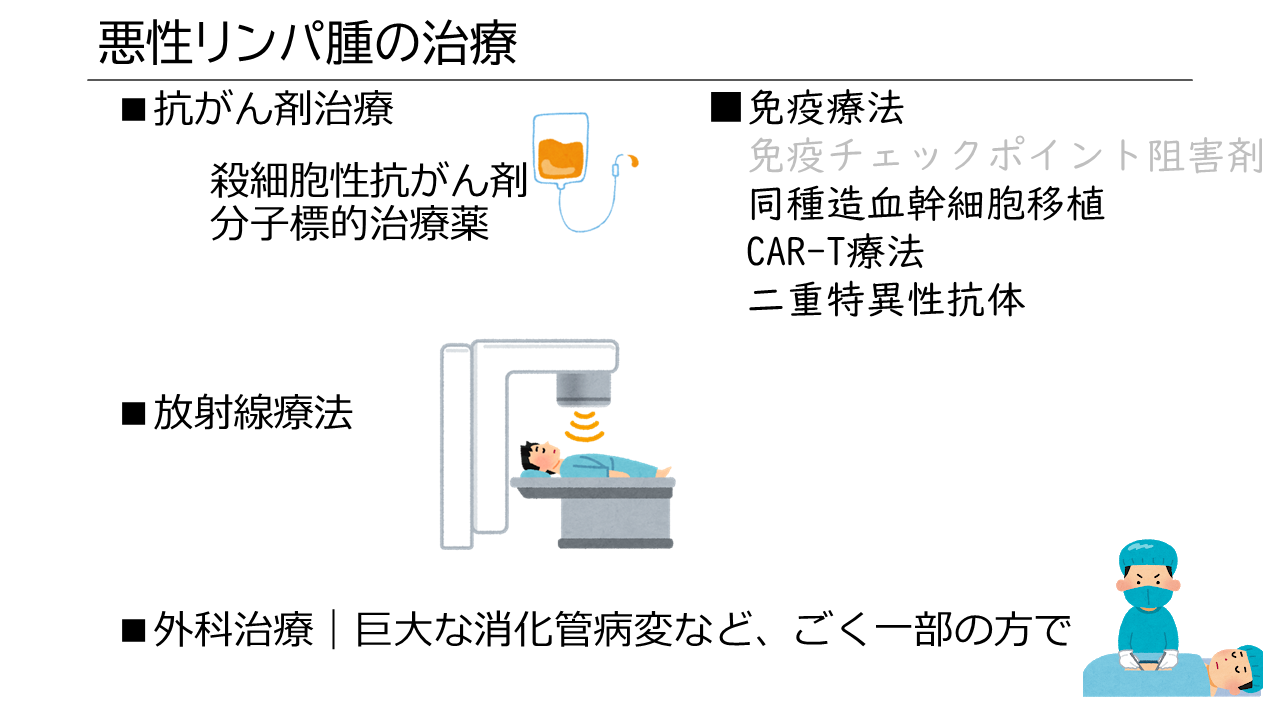

血液がん(特に悪性リンパ腫)の治療

血液がんの治療は、他の臓器のがんと同様に手術と放射線療法、薬物治療が柱となります。ただ、悪性リンパ腫は抗がん剤や放射線療法がよく効くため、手術が行われることはごく一部に限られます。当院でも、抗がん剤治療(殺細胞性抗がん剤、分子標的治療薬)、放射線療法、そして近年注目されている免疫療法(同種造血幹細胞移植、CAR-T療法、二重特異性抗体)を中心に治療をしています。

薬物治療の歴史

① 従来の治療:殺細胞性抗がん剤

がん細胞だけでなく、正常な細胞も攻撃してしまうため、髪の毛が抜けたり白血球が減ったりという副作用を伴いました。1970年代に開発されたCHOP療法は、約30年間標準治療として行われてきましたが、治療効果の改善は乏しい状況でした。

② 分子標的治療薬の登場

2001年に「リツキシマブ」という画期的な分子標的治療薬が本邦に登場し、治療が大きく変化しました。分子標的治療薬は、がん細胞に特徴的な「標的」を狙って攻撃するため、正常な細胞への影響を抑え、副作用が比較的少ないという特徴があります。リツキシマブとCHOP療法を併用するR-CHOP療法により、びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫の根治率が向上しました。その後も、R-CHOP療法に新しい薬を加えることで、さらに治療効果が改善するなど、分子標的治療薬の進化が続いています。

Tリンパ球を利用した新しい治療法

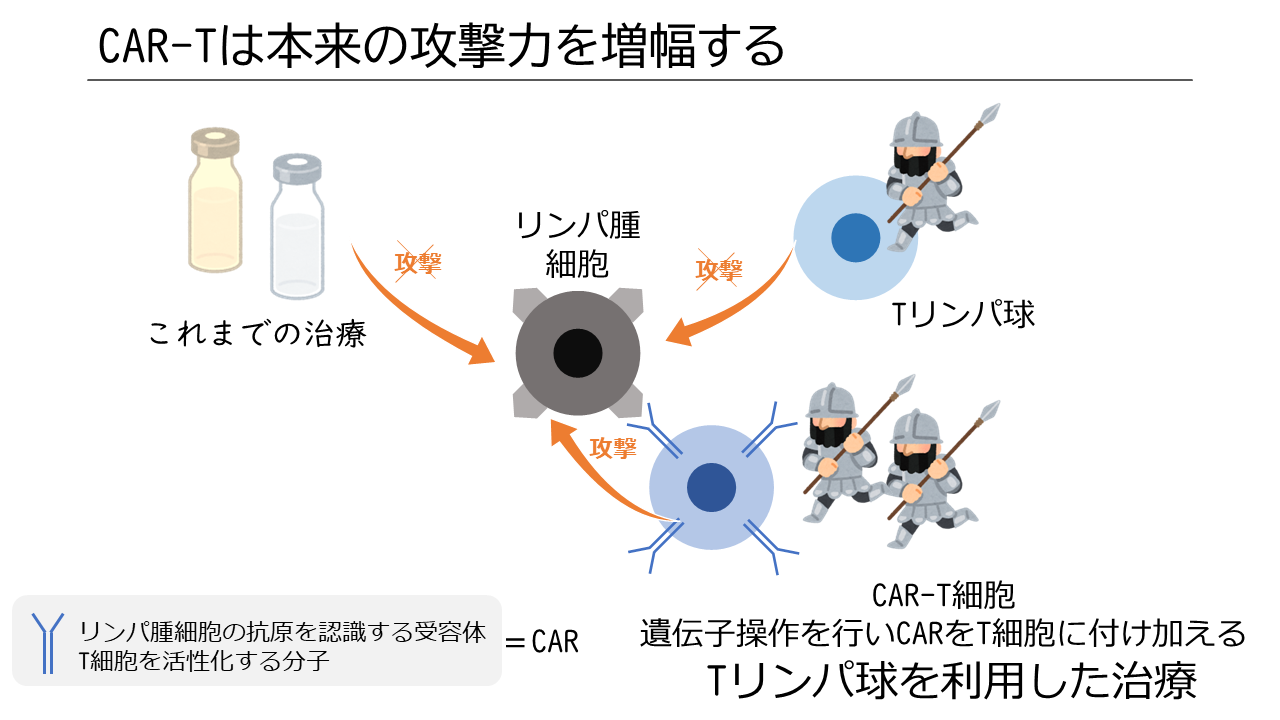

① CAR-T細胞療法

初回治療で治癒しない、あるいは再発した患者さんに対して、2019年にCAR-T(カーティー)細胞療法が日本で可能になりました。

【仕組み】

ヒトの体には、がん細胞ができるとTリンパ球が攻撃して排除しようとする本来の仕組みがあります。CAR-T細胞療法は、患者さん自身のTリンパ球を体外に取り出し、がん細胞の特定の抗原を認識して攻撃する能力を遺伝子操作によって強化した上で、再び体に戻す治療法です。これにより、Tリンパ球のがん細胞への攻撃力が増幅されます。

【対象と効果】

従来の治療では難しかった再発・難治性の悪性リンパ腫の患者さんが対象です。約4〜5割の患者さんで根治が期待できると報告されています。

【課題】

・使用できる施設が限られている:

専門の医師や緊急時の対応体制が整っている施設に限られるため、岡山県では2025年6月末の時点で倉敷中央病院と岡山大学病院の2施設で実施されています。

・CAR-Tができるまでに時間がかかる:

患者さんのリンパ球を採取後、海外の工場でCAR-T細胞を作成するため、実際に点滴投与するまでに4~8週間かかります。この間に病状が進行してしまう患者さんには適用が難しい場合があります。

・副作用:

CAR-T細胞が体内で爆発的に増えることで、投与後に発熱、血圧低下、呼吸困難などの症状や、意識障害、痙攣などの神経症状といった重い副作用が生じる恐れがあります。これらの副作用は重篤化する場合もあり、時に集中治療室での対応が必要になるため、患者さんの全身状態が良好であることが求められます。

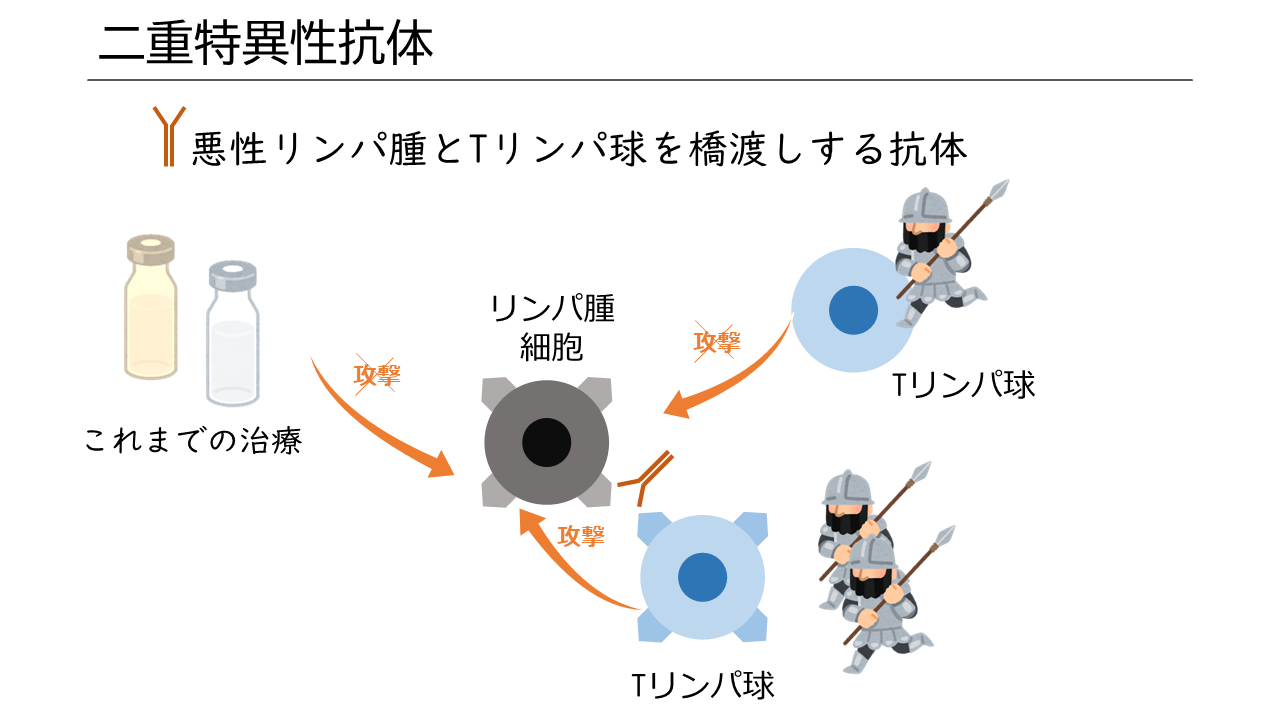

② 二重特異性抗体

CAR-T療法とは異なる機序でTリンパ球の力を利用する薬剤として、二重特異性抗体があります。

【仕組み】

二重特異性抗体とは、リンパ腫細胞とTリンパ球を「橋渡し」することで、Tリンパ球ががん細胞に近づき、効果的に攻撃しやすくなるものです。

【CAR-T療法との違い】

二重特異性抗体もCAR-T療法と同様の副作用がありますが、比較的少なく軽度であることが多いとされています。また、CAR-T療法ほど使用施設に制限はなく、すでに作成された薬剤を使用するため、すぐに投与を開始できます。一方で、CAR-T療法は1回の治療で終わりますが、二重特異性抗体は継続的な投与を行う必要があります。合併症や副作用、悪性リンパ腫の状態等によって、すべての患者さんが対象とはなりません。

今後の展望

現在、二重特異性抗体を初回治療から併用する、あるいは初回治療後にCAR-T療法を行うといった治験(臨床試験)が行われており、今後さらに血液がんの治療成績が向上することが期待されています。

前田 猛

前田 猛倉敷中央病院 血液内科主任部長 兼 外来化学療法センター センター長

専門領域

血液学、内科一般

専門医等の資格

●日本内科学会認定内科医

●日本内科学会総合内科専門医

●日本血液学会認定血液専門医

●日本血液学会認定医血液指導医

●日本輸血・細胞治療学会認定医

●日本造血・免疫細胞療法学会造血細胞移植認定医

●日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医

●日本臨床腫瘍学会指導医

●日本がん治療認定医機構がん治療認定医

(2025年7月11日公開)