水道管は長期間使うとだんだん劣化して破裂することがあります。最近のニュースで、水道管の破裂をご覧になられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。血管も同じで、動脈硬化が進んで破裂したり中が詰まったりすると、大動脈解離や心筋梗塞、脳梗塞など怖い病気を引き起こします。

水道管は長期間使うとだんだん劣化して破裂することがあります。最近のニュースで、水道管の破裂をご覧になられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。血管も同じで、動脈硬化が進んで破裂したり中が詰まったりすると、大動脈解離や心筋梗塞、脳梗塞など怖い病気を引き起こします。

このページでは、2025年2月25日に倉敷中央病院の市民公開講座「倉中医療のつどい」で、当院心臓血管外科の小宮達彦主任部長が「血管を守る」と題して講演した内容から、前半部分の大動脈瘤や大動脈解離の治療などについて紹介します。

動脈硬化とは?

私たちの体には、隅々まで血液を送り届けるための血管が網の目のように張り巡らされています。その働きは、都市のインフラに例えることができます。動脈は、心臓から酸素や栄養を全身に運ぶ上水道、静脈は二酸化炭素や老廃物を心臓に戻す下水道、そしてリンパ管は血管から漏れ出た水分を回収する地下水のような役割を担っています。これらの血管が正常に機能することで、私たちの健康は維持されています。特に、動脈は生命維持に不可欠な役割を果たしており、このページでは加齢とともに変化する動脈硬化と、動脈に関連する病気について紹介します。

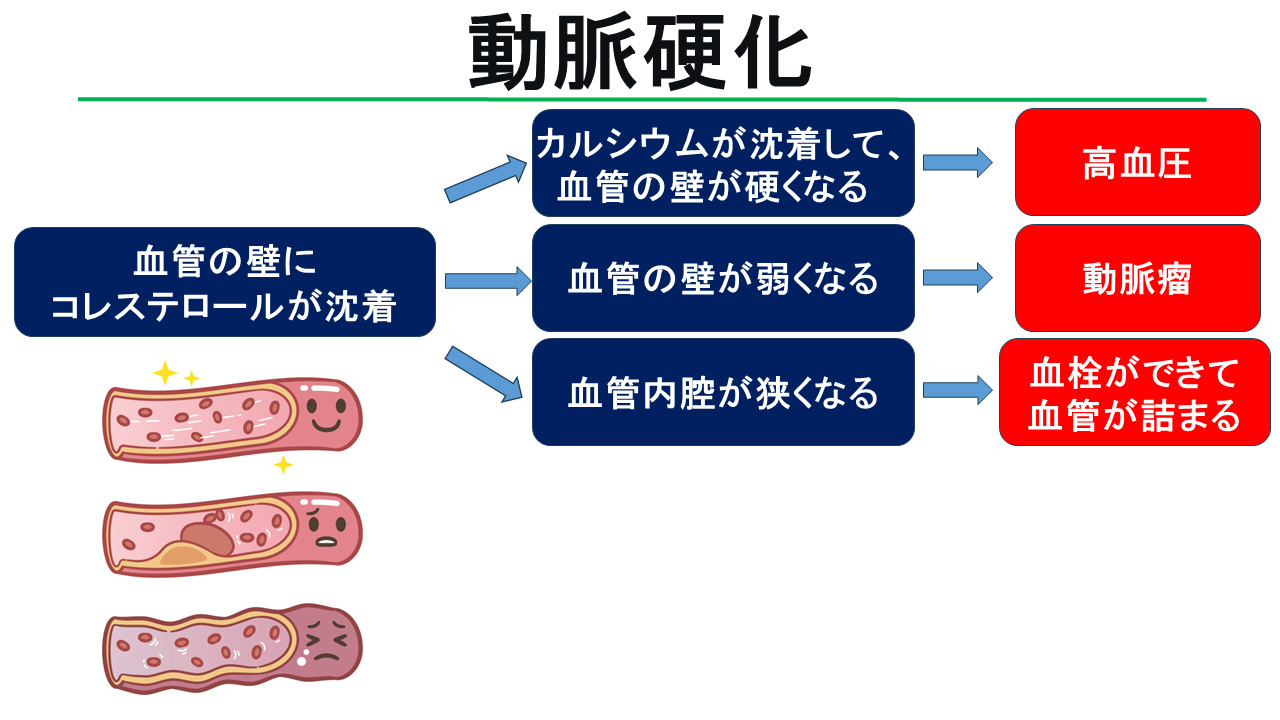

動脈硬化は、血管の壁にコレステロールなどの脂質が沈着することから始まります。進行するとカルシウムも沈着して血管の壁が硬くなり、血管の壁自体が弱くなります。その結果、①血管の内腔が狭くなって血液の流れが悪くなる、②血管が伸びて動脈瘤を形成する、③血管壁が傷んで血栓ができやすくなる、④血栓によって血管が詰まってしまう、などが生じます。また、血管が硬くなることは高血圧の原因にもなります。

動脈硬化の進行によって引き起こされる病気は?

動脈硬化の主な原因としては、高血圧、糖尿病、高脂血症といった生活習慣病が挙げられます。これらの生活習慣病の背景には、塩分の摂りすぎ、肥満、運動不足、ストレス、過度の飲酒、喫煙、そして加齢といった要因が深く関わっています。また、糖尿病の場合は、肥満、運動不足、過食、ストレス、加齢などが、高脂血症の場合は、脂肪の過剰摂取、運動不足、肥満、喫煙などが原因となることがあります。

動脈硬化が進行することで引き起こされる代表的な病気には、以下のようなものがあります。

狭心症、心筋梗塞

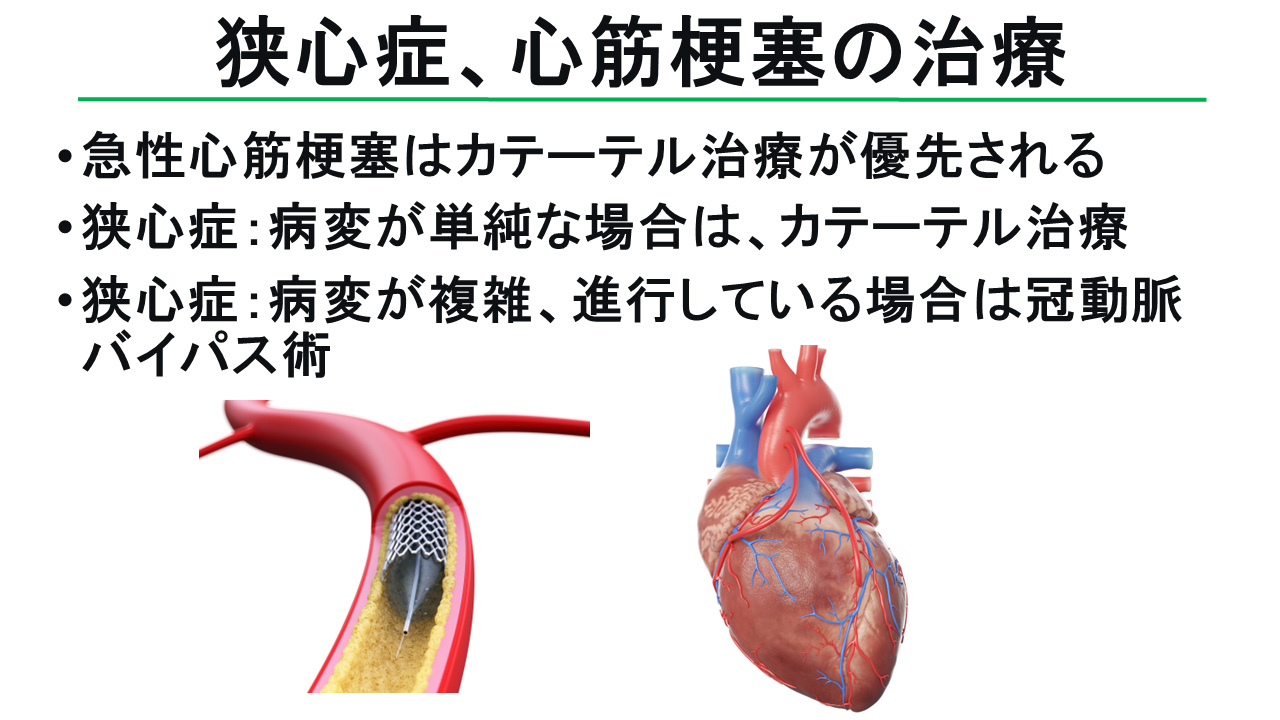

心臓に血液を送る血管の冠動脈が動脈硬化によって狭くなったり、血栓によって詰まったりしてしまう病気です。狭心症は、労作時に胸が締め付けられるような痛みが生じ、安静にすると改善するのが特徴です。胸の痛みだけでなく、肩や喉、上腹部に痛みを訴える場合もあります。一方、心筋梗塞では労作に関係なく激しい胸痛が5分以上持続します。心筋梗塞は早期治療が必要な病気で、疑われる場合は直ちに救急車を呼ぶ必要があります。治療は、急性心筋梗塞の場合はカテーテル治療が優先され、狭心症も病変が単純な場合はカテーテル治療が行われます。病変が複雑であったり進行したりしている場合には、冠動脈バイパス手術が選択されることもあります。

脳梗塞

脳の血管が動脈硬化によって詰まることで、脳の機能が障害される病気です。心臓にできた血栓が脳に飛んで血管を詰まらせることもあります。症状は、意識障害や麻痺、言語障害など多岐にわたり、後遺症が残ることも少なくありません。

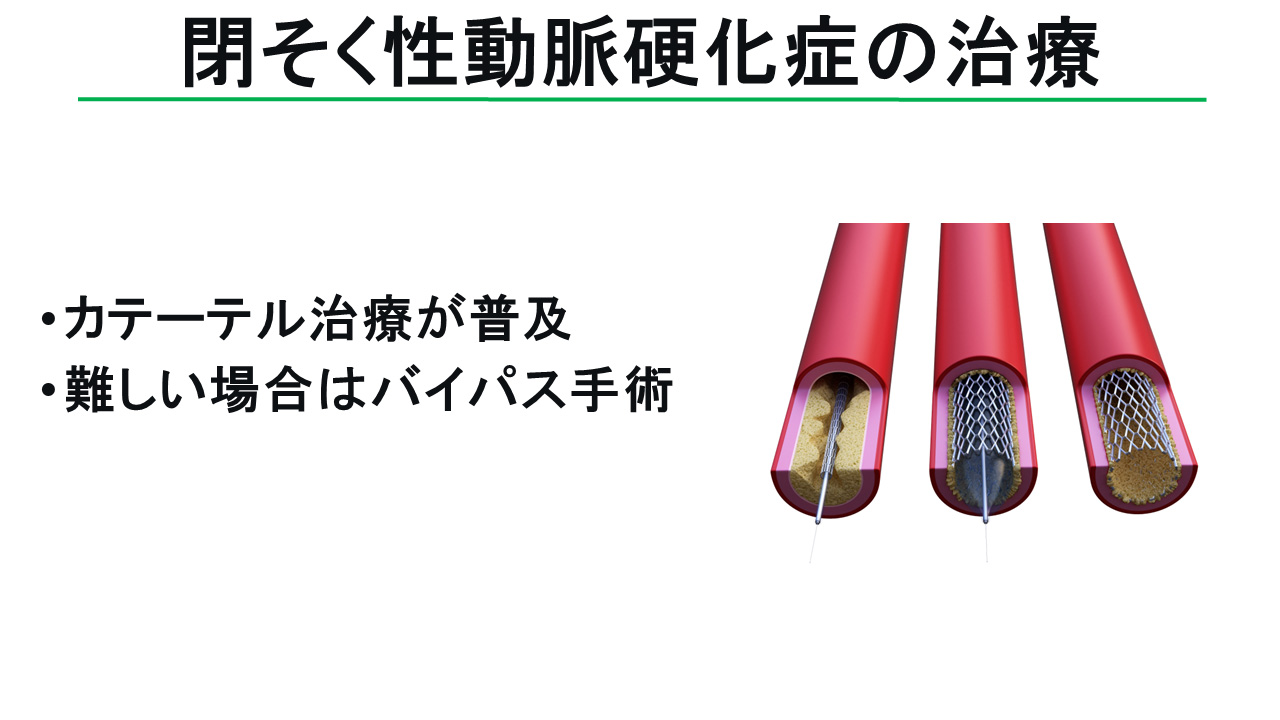

閉塞性動脈硬化症

主に足の血管が動脈硬化によって狭くなったり、詰まったりする病気です。特徴的な症状として、歩くと足がだるくなったり、痛くなったりするものの、休憩するとまた歩けるようになる(間欠性跛行)という症状が現れます。重症化すると、安静時にも痛みが生じたり、足の指の色が悪くなったり、傷が治りにくくなることがあり、最悪の場合、足を切断しなければならなくなることもあります。喫煙者に多いことも特徴的です。治療法はカテーテル治療が普及しており、難しい場合にはバイパス手術が行われます。

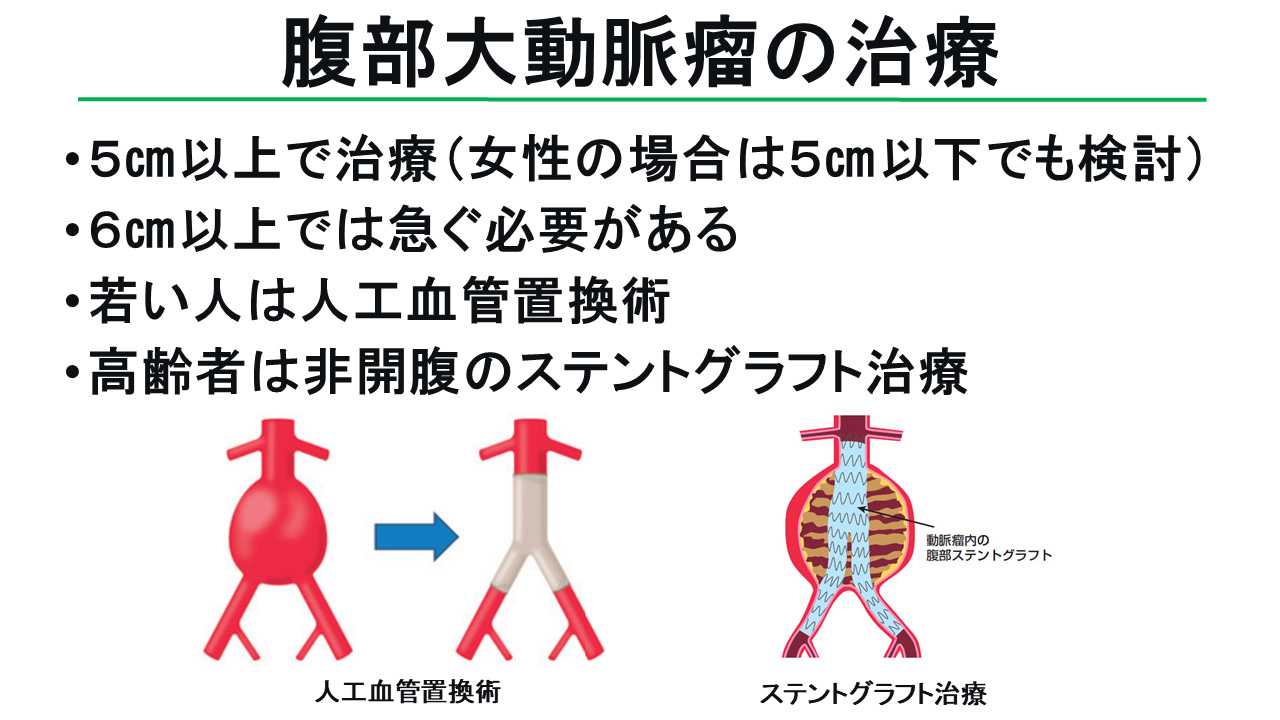

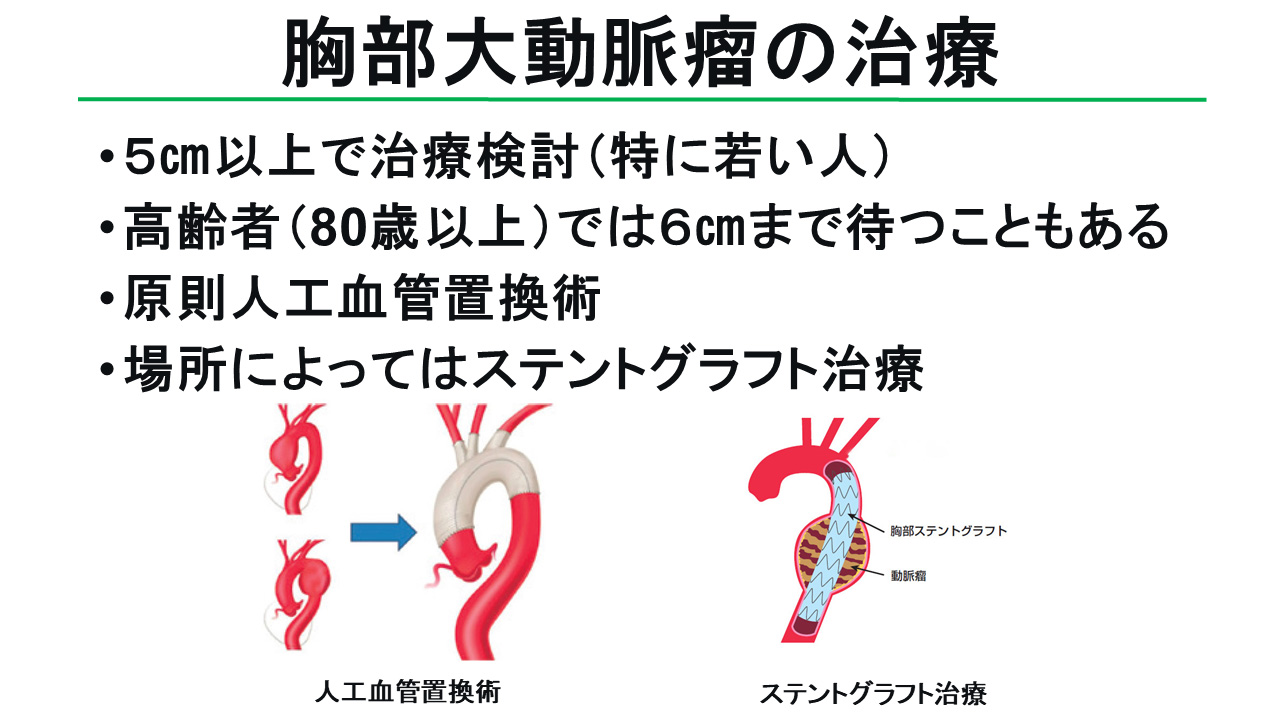

動脈瘤

動脈の壁が弱くなって血管の一部が“こぶ”のように膨らむ病気です。特に注意が必要なのは、腹部大動脈瘤と胸部大動脈瘤です。これらの動脈瘤は、破裂するまでほとんど症状がないことが多く、CT検査などで偶然見つかることも少なくありません。一旦破裂すると激しい痛みが生じ、多くの場合は命に関わる危険な状態となります。動脈瘤の大きさや患者さんの状態によって治療方法を検討します。一般的には腹部大動脈瘤では直径5cm以上(女性の場合はそれ以下でも検討)、胸部大動脈瘤も5cm以上(特に若い人)で治療が検討されます。治療法は人工血管置換術や、お腹を切らずに行えるステントグラフト治療があります。高齢者ではステントグラフト治療が選択されることが多いですが、若い人には人工血管置換術が推奨される傾向があります。まれに、胸部大動脈瘤の一部のタイプでは、声がかすれる(嗄声)ことで発見されることがあります。痩せている人では、腹部大動脈瘤をご自身で触って気づく場合もありますが、まれなケースです。

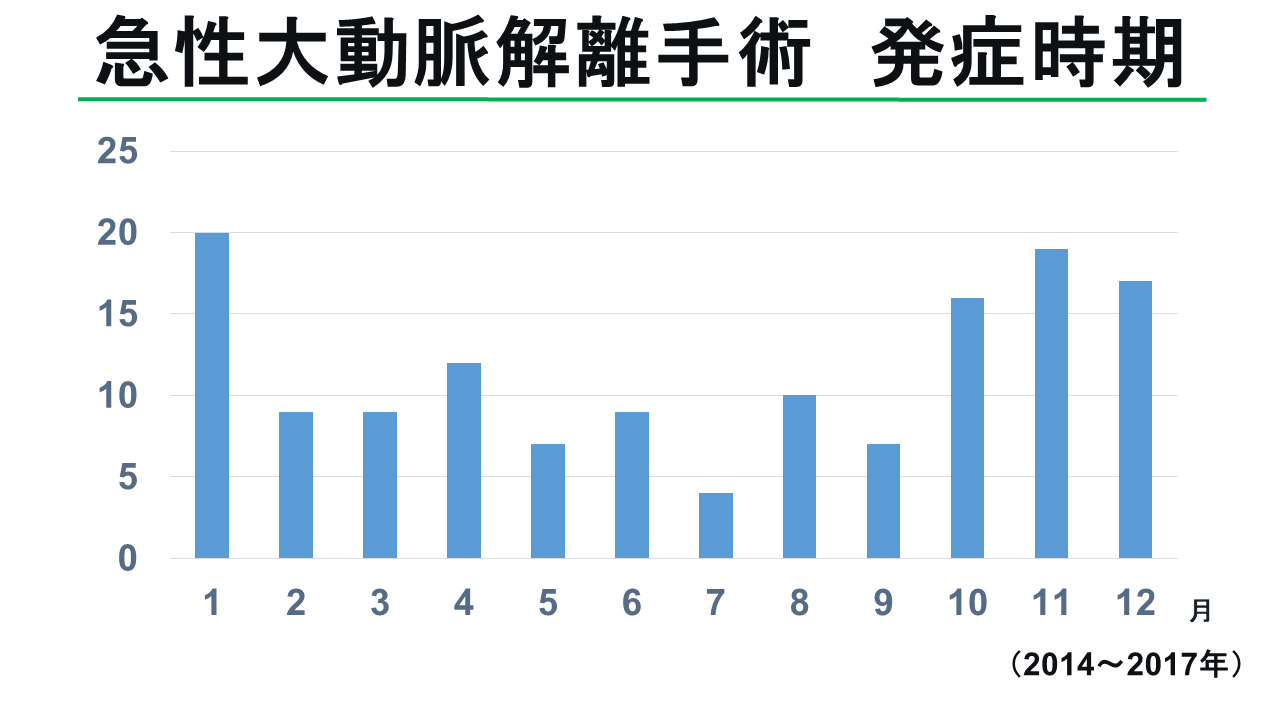

急性大動脈解離

動脈の壁が突然裂ける、非常に危険な病気です。突然の激しい胸痛や背中の痛みが特徴で、痛む場所が移動することもあります。これは、血管の内側の壁が裂け、外側の壁との間に血液が流れ込むことで起こります。外側の壁まで裂けてしまうと、大出血となり即死となることがあります。解離が心臓に近い部分で起こると、心臓の周りに血液が溜まって心タンポナーデを引き起こしたり、脳に血液を送る血管が閉塞して脳梗塞を引き起こしたりすることもあります。発症のきっかけはさまざまで、車の運転中や編み物をしている時、入浴中など、日常生活を送っているなかで突然起こることがあります。冬に多い傾向です。当院で急性大動脈解離の手術をした患者さんの平均年齢は69歳と、他の動脈瘤に比べて比較的若い年齢層でも発症することがあります。治療は緊急手術が基本で、早期に適切な治療を受ければ多くの人が助かります。

定期的な健康診断と生活習慣の改善を

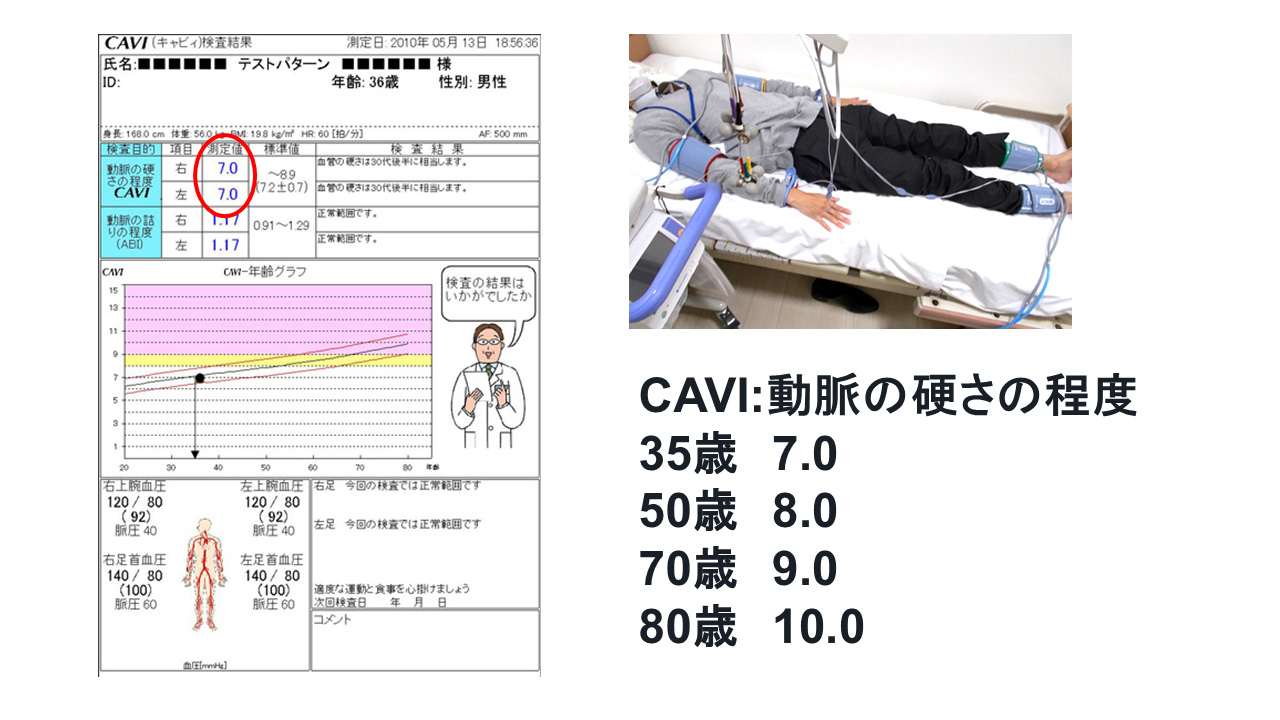

動脈の病気を早期発見するためには、定期的な健康診断が重要です。特に、高齢者や高血圧、糖尿病、高脂血症などの生活習慣病がある方は、定期的な検査を受けるようにしましょう。動脈硬化の程度を簡便に知るための検査としてCAVI(Cardio-Ankle Vascular Index)検査があります。両手足の血圧を同時に測定することで動脈の硬さを数値で評価できる検査で、当院付属予防医療プラザでもオプション検査として実施しています。

▼倉敷中央病院付属予防医療プラザ「動脈硬化検査(CAVI・ABI)」紹介ページ

https://www.kchnet.or.jp/plaza/dock/option/checkup-doumyakukouka/#cnt3

気になる症状がある場合は、専門医を受診することが大切です。例えば、動いた時に胸が締め付けられるような違和感、歩くと足がだるくなる、休憩するとまた歩けるようになるといった症状は、それぞれの病気の初期症状の可能性があります。

動脈硬化の進行を防いで病気を予防するためには、生活習慣の改善が最も重要です。具体的には、バランスの取れた食事を心がけ、塩分や脂肪の摂りすぎに注意する、適度な運動を習慣にする、禁煙する、適度な飲酒を心がける、そしてストレスを溜めないようにするなどが挙げられます。これらの生活習慣の改善は、高血圧、糖尿病、高脂血症といった動脈硬化の3大原因となる生活習慣病の予防にもつながります。

動脈の病気は、早期発見と適切な治療によって、進行を遅らせて重症化を防ぎ、命を守ることにつながります。 健康診断で異常を指摘された場合や、これまでになかった体の変化を感じた場合は、自己判断せずに医療機関を受診してみましょう。血管の状態を知り、適切な対策を講じることこそが、健康で質の高い生活を送る上で不可欠です。

倉敷中央病院広報室のYouTubeチャンネルでは、このページで紹介している講演の模様を動画でも公開しています。下記のリンクバナーをクリックしてぜひご覧ください。

後編では、血管を守るための運動や食事などについて紹介します。

小宮 達彦

小宮 達彦倉敷中央病院 心臓血管外科 主任部長

専門領域

心臓血管外科(虚血性心疾患、弁膜症、大血管、先天性心疾患)

専門医等の資格

●日本外科学会専門医、指導医

●日本胸部外科学会指導医

●心臓血管外科専門医認定機構 心臓血管外科専門医、修練指導者

●臨床修練指導医

(2025年5月9日公開)