冠動脈疾患に対する当院の取り組み~No-touch 大伏在静脈(SVG)の使用~

心疾患は日本人の死因の第2位を占め、毎年約17万人を超える方が心臓の病で亡くなっています。特に多いのが、心臓の筋肉に栄養を送る冠動脈が狭くなったり、詰まったりする冠動脈疾患(虚血性心疾患)です。

冠動脈疾患の治療法には、薬物治療に加えて、カテーテルを使って狭くなった血管を広げる経皮的冠動脈形成術(PCI)と患者さん自身の血管を使って迂回路(バイパス)を作る冠動脈バイパス術(CABG)があります。PCIはステントの進化により治療成績が大きく向上しましたが、糖尿病をお持ちの患者さんや、心臓の広範囲な血管に病変がある方(例えば3枝病変や左主幹部病変)では、冠動脈バイパス術(CABG)の方が優れていることが多くの臨床研究で示されています。

バイパスグラフトの長期開存性

冠動脈バイパス術の遠隔期の成績は、使用するバイパスグラフトがどれだけ長く機能し続けるか、その開存性に依存します。当院では以前より、長期開存性に優れる内胸動脈などの動脈グラフトを積極的に使用してきました。しかし、3枝病変など病変が多岐にわたる場合、動脈グラフトだけでは不足し、追加のグラフトが必要となる場合が多くあります。

一般的に、足の静脈である大伏在静脈(SVG)は最も多く使用されてきたバイパスグラフトですが、動脈グラフトに比べて遠隔期に動脈硬化性の病変を起こし、閉塞のリスクがあることがよく知られています。

新しい取り組み:No-touch 大伏在静脈(NT-SVG)の使用

当院では、この大伏在静脈グラフトの長期開存性を改善する目的で、2013年より「no-touch technique」を採用しました。従来の採取方法(conventional technique)では、大伏在静脈を周囲の脂肪組織から剥がして採取し、ヘパリン加生理食塩水を注入して拡張していました。しかし、この方法では静脈の構造、特に血管の内壁(内皮)や外側の膜(外膜)に損傷を与える可能性があり、これが長期開存性に影響を与えると考えられていました。

no-touch techniqueでは、以下の点に細心の注意を払います:

• 周囲組織との一塊採取:大伏在静脈を周囲の脂肪組織などを含め、一塊として採取します。これにより、血管の繊細な外膜や血管周囲の組織が損傷なく保護されます。

• 拡張操作の制限:採取後にヘパリン加生理食塩水での注入による拡張を行いません。これにより、静脈の内壁(内皮)が傷つくのを防ぎ、血管本来の自然な状態と機能を温存します。

これらの工夫により、血管の損傷を最小限に抑え、静脈の自然な形態と機能を温存することができ、長期的な開存性が向上すると考えられています。組織標本でも、no-touch techniqueでは周囲脂肪組織が損傷なく保持され、内腔の襞が保たれていることが確認されています。

良好な成績とエビデンス

このno-touch SVGの安全性と有効性は、さまざまな臨床研究で示されています。2016年のSouzaらや2017年のSamanoらの報告によると、最長16年までの追跡でno-touch SVGは左内胸動脈に匹敵する良好な開存率を示したとされています。

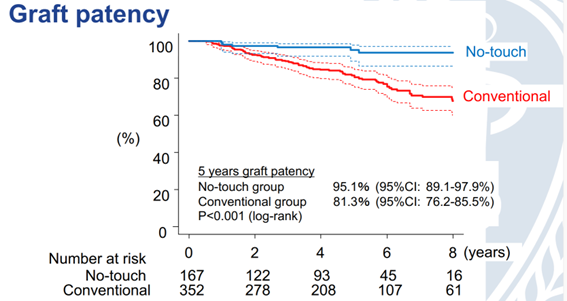

当院の成績についても、アメリカ胸部外科学会集会(American Association for Thoracic Surgery 105th annual meeting)にて報告いたしました。2010年から2023年に初回CABGを受けられた993例の患者さんを対象とした検討では、no-touch techniqueを採用した303例は、従来の方法で手術を受けた690例のグループと比較して、心筋梗塞(AMI)の回避や再血行再建(追加の手術)の回避において良好な成績を収めました。また、no-touch SVGの5年長期開存率は95.1%と高い水準を維持しています。

さらに、CTによる評価では、no-touch SVGは吻合された冠動脈との血管径の差(Size mismatch: SVG径―冠動脈径)が遠隔期に小さくなることが明らかになりました。このことは、グラフトの内膜肥厚や狭窄を防ぐ上で重要なことであり、no-touch SVGの優れた開存性に寄与しているものと考えられます。