ボーダレス医療チーム

ボーダレス医療チームとは

社会の高齢化に伴い当院に入院される患者さんも高齢者が増加しています。高齢者では普段から複数の疾患に対して治療を受けられている方が多く、入院の主たる理由となった疾患以外にもさまざまな病気を抱えて入院される方が増えてきました。普段はそれぞれの病気が安定した状態にあっても、当院に入院し、主たる疾患自体や手術、点滴などの治療の影響により、さまざまな病気の状態が不安定になることはよくあります。

入院すると患者さんは主たる疾患の治療を担当する診療科に入院して治療を受けることになりますが、患者さんがさまざまな疾患や問題を抱えているのに対し、一つの診療科だけで対応するのは十分と言えないことも多く、主治医以外にいろいろな専門性を有する医療職のサポートが必要となります。また、高度急性期医療では、各種のケアを同時に提供する必要がありますが、少人数のスタッフですべてをまかなうには限界があり、それぞれのケアの専門性を有する医療職のサポートが求められていました。

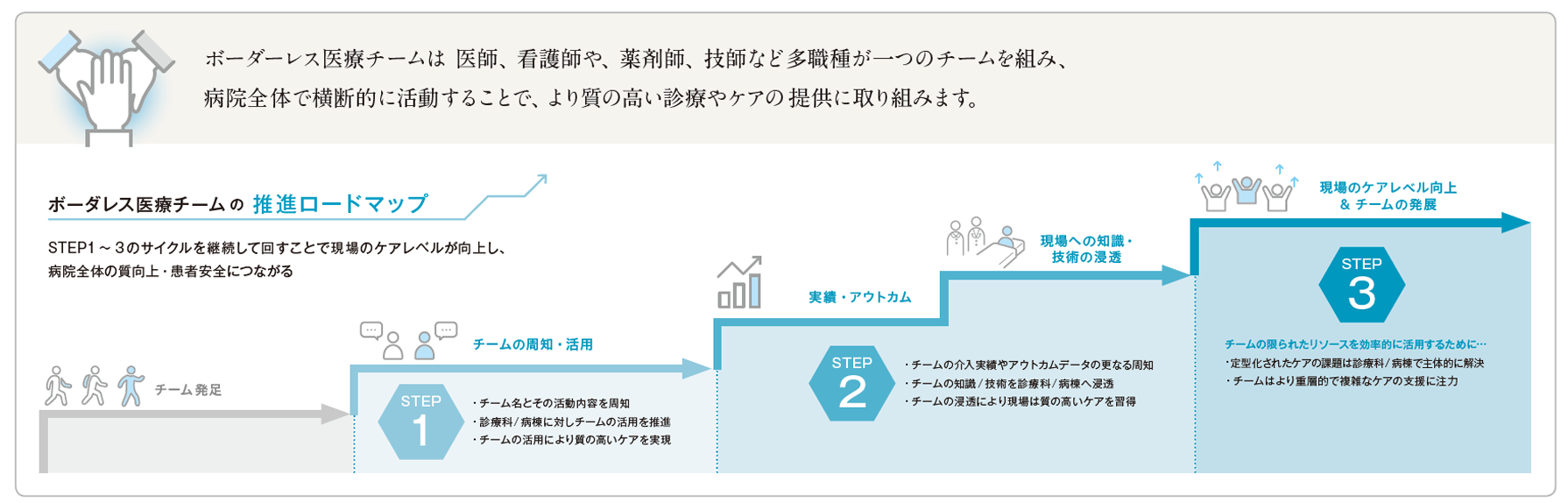

このような事態に対し、当院では病院全体で横断的に活動できる医療チームを編成しました。それぞれの医療チームは医師、看護師を含め必要に応じて薬剤師、技師など多職種が一つのチームを組んで活動しています。診療科を超えて横断的に活動することで診療科の壁をなくし、どの診療科であっても、患者さんにとって最適な診療が行えるように手厚く高度なケアを提供できるようサポートしています。

このような横断的な医療チームを、当院ではボーダレス医療チームと名付け、さまざまなケアを過不足なく提供できるよう多様な分野でチームを結成しました。当院では、ボーダレス医療チームは多職種が一つのチームとして活動する象徴と捉え、その活動を病院全体で積極的にサポートしています。

倉敷中央病院HQM推進センター長

臨床検査・感染症科主任部長 橋本 徹

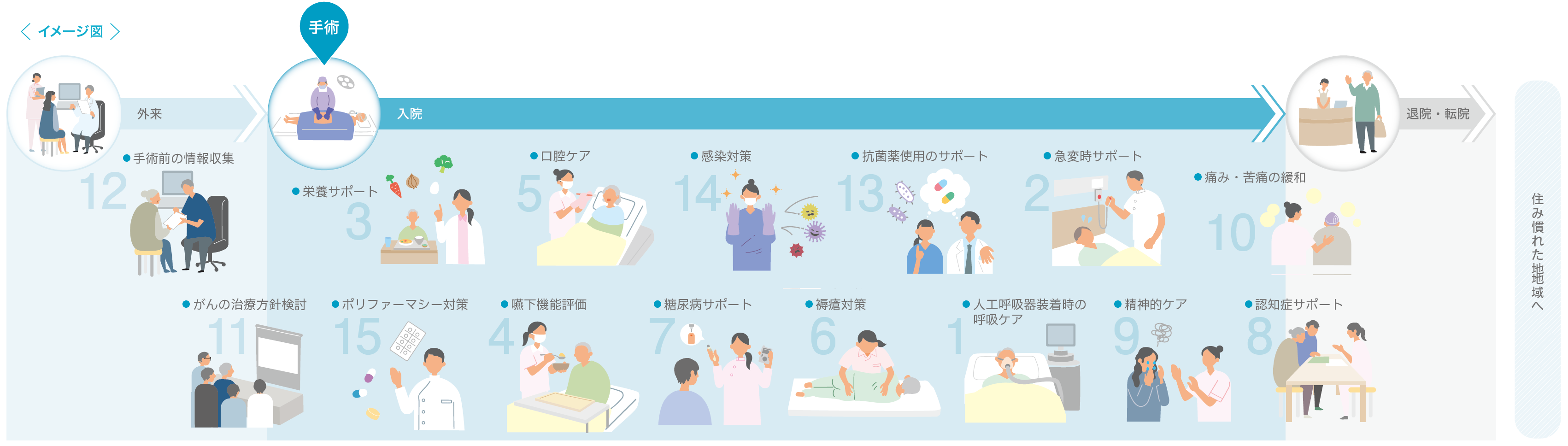

ボーダレス医療チームの患者さんとのかかわり

ボーダレス医療チーム(15チーム)

緩和ケアチーム

緩和ケアチーム 周術期管理チーム

周術期管理チーム 栄養サポートチーム

栄養サポートチーム 呼吸ケアサポートチーム

呼吸ケアサポートチーム 精神科リエゾンチーム

精神科リエゾンチーム 認知症サポートチーム

認知症サポートチーム 糖尿病サポートチーム

糖尿病サポートチーム 急変時対応チーム

急変時対応チーム 褥瘡対策サポートチーム

褥瘡対策サポートチーム 嚥下サポートチーム

嚥下サポートチーム 感染制御チーム

感染制御チーム 抗菌薬適正使用支援チーム

抗菌薬適正使用支援チーム 口腔ケアサポートチーム

口腔ケアサポートチーム オンコロジー・サポートチーム

オンコロジー・サポートチーム 薬剤適正使用推進チーム

薬剤適正使用推進チーム

ボーダレス医療チームの推進ロードマップ(横にスクロールします)