僧帽弁閉鎖不全症:僧帽弁形成術

「僧帽弁」がうまく閉じなくなって血液が逆流してしまう病気を、「僧帽弁閉鎖不全症」といいます。この病気の原因にはいくつかありますが、「変性」と言ってはっきりした原因が分からないタイプもあり、若い方から高齢の方まで幅広い年齢層で見られます。逆流が続くと、心臓は余計な負担を受けるため、何もしないで放っておくと心臓の機能が落ちてしまい、“心臓の寿命”が短くなってしまいます。そのため、たとえ症状がなくても逆流の量が多い場合には手術で治す必要があります。

逆流を止める2つの手術法:

人工弁を使う方法(弁置換術)

人工の弁に取り替えることで逆流を防ぎます。ただし、人工弁には血栓という血のかたまりができやすかったり、時間が経つと劣化するなどの課題もあります。

自分の弁を修理する方法(弁形成術)

自分の弁をなるべく残して形を整える方法です。近年では、弁形成術の方が良い結果が得られることが多いとされています。そのため、ガイドラインでは無症状の患者に手術を勧めるのは確実に弁形成ができることが条件となっています。

当院心臓血管外科の取り組み

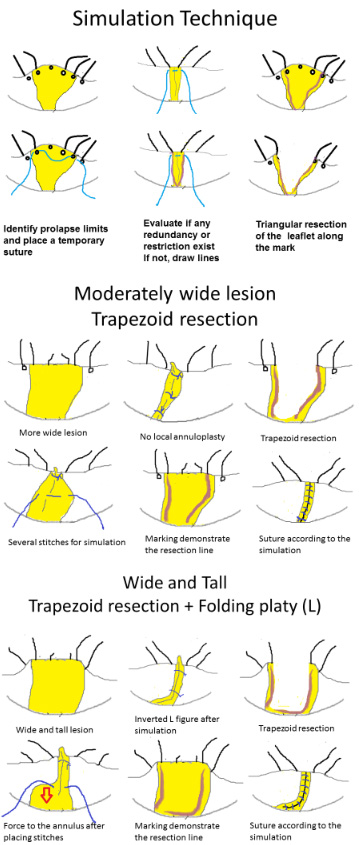

僧房弁形成の方法はさまざまありますが、古くから行われているのが、病変部を切除して直す方法です。しかし、切除しすぎると逆流が残ることもあり、どの部分を切除したらうまくいくかを見極めることが重要です。当院心臓血管外科では、切る前に仮縫いして弁の形態を確かめてから、切除を行う方法を採用しています。2016年にニューヨークで行われたHeart Valve Conference (心臓弁会議)でも発表した方法です。この方法で切除する形は多くは三角形や台形になることがわかりました。

一方で、切除をしない方法もあります。前述の方法は主に僧房弁後尖に対する方法ですが、僧房弁前尖の場合は、切れた腱索の代わりに丈夫な糸(ゴアテックス)を用いて再建する人工腱索法を使うことが多いです。後尖の場合でも範囲が狭い場合は人工腱索法を使うことがあります。

最近では手術を右小開胸法(MICS)で行うことが多くなりました。特に2017年に3D内視鏡を導入してからは、若い患者さんについてはできるだけMICSで行うように心がけています。