重症心不全に対する当院の取り組み

当院では冠動脈疾患が原因で心臓の働きが著しく低下した患者さんに対し、生命を救うための機械的なサポート(補助装置)を積極的に用いた治療を行っています。急性期には、人工心肺にあたる「ECMO(エクモ)」や、心臓を一時的に助けるポンプ「Impella(インペラ)」といった装置を使うことがあります。これらの治療は循環器内科と心臓血管外科が密に連携し、臨床工学技士や看護師などの医療チーム全体が協力して行っています。以下に、当院で実施してきたECMOやImpellaを用いた症例の実績をご紹介します。

ECMO

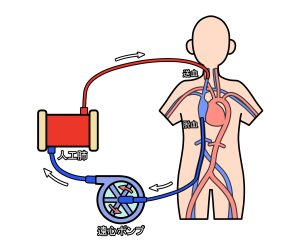

ECMOは「体外式膜型人工肺」と呼ばれる装置で、血液を体の外に取り出してポンプで循環させながら酸素を加えて再び体内に戻すという、心臓や肺の機能を一時的に代行します。

ECMOは「体外式膜型人工肺」と呼ばれる装置で、血液を体の外に取り出してポンプで循環させながら酸素を加えて再び体内に戻すという、心臓や肺の機能を一時的に代行します。

ECMOには大きく分けて2種類あります:

VV ECMO(静脈-静脈型):主に呼吸を助ける目的

VA ECMO(静脈-動脈型):心臓と呼吸の両方をサポートし、当院では主にこのVA ECMOを中心に行っています。

VA ECMOは、薬物治療で症状が改善しない急性心不全の方や、心停止に至った患者さんへの心肺蘇生(eCPR)の一環として使用されます。急性心不全の場合は早期に導入することで、心停止を防ぐ効果が期待されています。また、心肺蘇生の際に、心臓マッサージだけでなくVA ECMOを併用することで救命率が上がると報告されており、当院でも積極的にVA ECMOを使用しています。

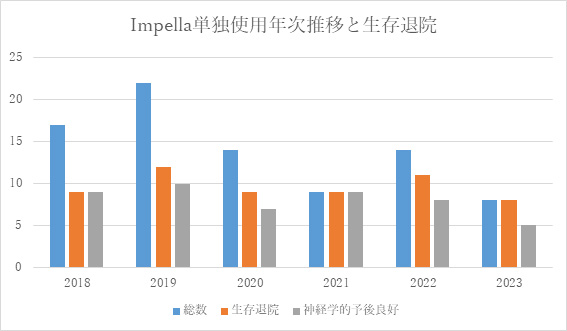

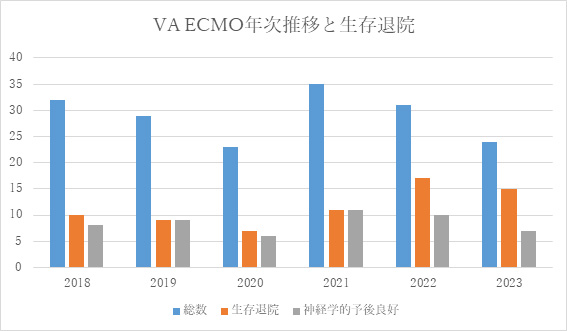

当院での実績(2018〜2023年)

5年間で150人の患者さんにVA ECMOを使用し、そのうち54人(36%)が無事に退院されました。また、脳に大きな後遺症がなかった方(神経学的予後が良好:CPC 1または2)は44人(全体の29%)でした。2023年は24人にVA ECMOを使用し、15人(63%)が生存退院、そのうち10人(29%)は脳の機能にも大きな障害がなく退院されました。前年に比べて、生存率は向上しています。

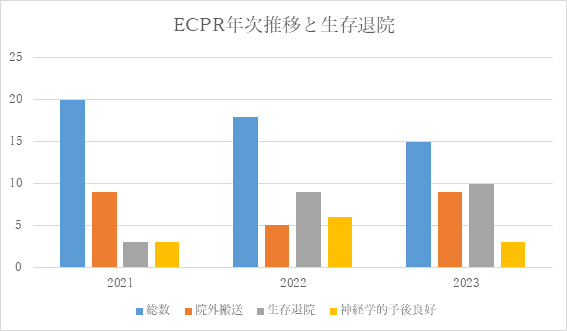

eCPR

2020年から体制を整え、院内外の心停止の患者さんにVA ECMOを使用した心肺蘇生(eCPR)を行っています。2023年は15人で、うち9人(60%)は他の医療機関などからの搬送でした。そのうち10人(66%)が生存退院され、3人(20%)が脳機能も良好な状態で退院しました。前年と比較して、生存退院率は向上しました。

Impella

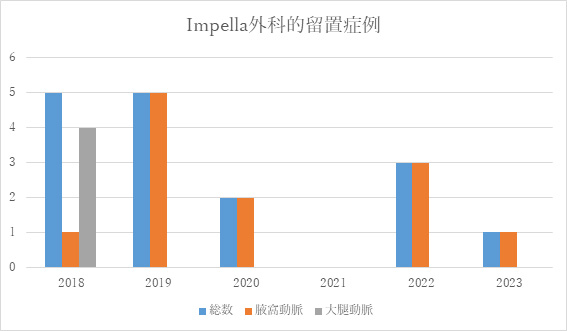

Impellaは足の付け根や鎖骨下の動脈から挿入する小型のポンプ装置です。心臓の左側の部屋(左心室)から血液を吸い上げ、大動脈を通して全身に送り出します。呼吸不全のない急性心不全や心筋梗塞などの急性冠症候群の治療にも使われ、ECMOと組み合わせて心臓の負担をさらに減らす目的で使用されることもあります。

当院では従来のモデル(CPや5.0)に加え、より強力なImpella 5.5も導入しています。このImpella 5.5は本体サイズは変わらないまま、より多くの血流を補助できるため、今後の治療成績の向上が期待されています。

当院での実績(2018〜2023年)

5年間で115人の患者さんにImpellaを使用し、55人(48%)ではVA ECMOと併用しました。2023年にImpellaを単独で使用したのは8人で、全員(100%)が生存退院されました。VA ECMOとの併用は11例でした。また、うち1人は外科手術により、腕の動脈に人工血管をつなぎ、既存のImpellaを取り外してより強力な機種に入れ替える処置を行いました。

当院では今後も、こうした最先端の機械的補助装置を活用し、チーム医療の力で重症心不全の患者さんの命を救うことを目指してまいります。