小児科

神経発達部門

小児神経は小児の「神経疾患」ならびに「筋疾患」の診療を行う分野です。神経は中枢神経(脳・脊髄)と末梢神経の両者を含みます。主な症状としては、けいれんや意識障害など緊急対応を要するものから間欠的な頭痛や過眠など慢性的なものまで様々です。また、「発達」の評価も行っており、発達の遅れ(発達遅滞)や発達の偏り(神経発達症)の診療も行います。

小児神経では神経疾患や筋疾患により運動面・知的面で障害を有する小児の診療も行います。障害の程度が強い場合はてんかんや筋緊張の異常、不随意運動、嚥下機能障害など様々な合併症を伴うことが多く、個々の症状に合わせて治療やリハビリを行います。また、必要時には他の診療科への紹介や訪問診療・看護の仲介も行います。

当院の小児神経の特色

急性疾患の診療

当院は救急搬送の受け入れを行っているため、熱性けいれんやてんかん発作などけいれん性疾患を多く診療しています。発作の時間が長い場合や短時間に発作を繰り返す場合は入院で治療・経過観察を行います。その他、急性散在性脳脊髄炎や神経症状を呈する急性薬物中毒、顔面神経麻痺など幅広く診療を行っています。

小児神経関連の入院内訳(2021年度~2023年度)

| 治療入院 | |

|---|---|

| 熱性けいれん(複雑型・単純型) | 225例 |

| てんかん発作 | 93例 |

| 胃腸炎関連けいれん | 12例 |

| 髄膜炎(細菌性・無菌性) | 11例 |

| 急性脳症 | 8例 |

| 頭部外傷・脳出血 | 8例 |

| 熱せん妄・異常行動・遷延性意識障害 | 7例 |

| 顔面神経麻痺 | 6例 |

| 急性散在性脳脊髄炎・MOG関連性疾患 | 3例 |

| 心身症(脱力・振戦) | 3例 |

| その他の急性症候性発作(低血糖・低ナトリウム血症) | 2例 |

| 横紋筋融解 | 2例 |

| 急性薬物中毒(過眠・失調) | 2例 |

| 硬膜下膿瘍 | 1例 |

| ギラン・バレー症候群 | 1例 |

| 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 1例 |

| 急性小脳失調症 | 1例 |

| 乳児てんかん性スパズム症候群 | 1例 |

| 過眠症 | 1例 |

| 中枢性無呼吸 | 1例 |

| 検査入院(発達遅滞、てんかん、筋疾患など) | 16例 |

慢性疾患の診療

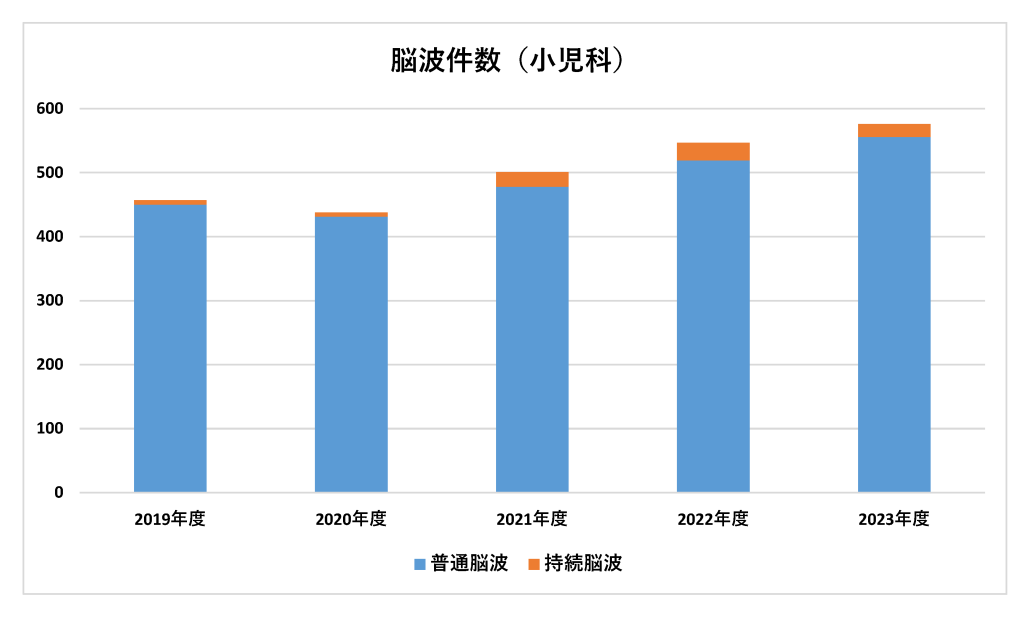

脳波検査

小児神経における代表的な慢性疾患は「てんかん」です。てんかん発作は全身のけいれんだけではなく、「ボーとする」、「ピクッとする」など症状は多彩です。てんかん発作が日常生活や学校生活に与える影響は大きく、正確に診断・治療することが重要です。

当科のてんかん診療では発作症状の聴取を重視しています。その上で脳波検査や頭部MRIなど必要に応じて検査を行います。てんかんの治療は抗てんかん薬の内服が一般的です。抗てんかん薬は最低でも2-3年間の内服が必要となりますが、抗てんかん薬を選択する際には眠気や食欲、行動面への影響など副作用に配慮しています。また、種々の抗てんかん薬でも発作が抑制されない薬剤抵抗性てんかんや手術検討が必要な症例については岡山大学病院てんかんセンターと連携して診療にあたります。

てんかん以外にも片頭痛や重症筋無力症、筋ジストロフィーなどの慢性疾患、重症心身障害児の診療も行っており症状や訴えに応じた診療を心がけています。顕著な発達遅滞については原因検索のための検査入院も行っています。

神経発達症の診療

神経発達症については関連施設である倉敷中央病院リバーサイドで診療ならびにリハビリを行っています。対象年齢は2歳半から9歳までです。完全予約制で紹介状が必要です。(詳しくは倉敷中央病院リバーサイドのホームページを御覧ください)

同院の発達外来では発達歴や現在の行動特性・困り事などを把握し、必要に応じて発達検査を行います。診断に該当するかに拘わらず必要と判断した場合は療育へ繋げます。子どもの行動特性を親御さんに正しく理解してもらう、家庭や園・学校と情報を共有してもらうなど環境調整に努めます。それでも生活への支障が大きい場合は薬物療法を行うこともあります。

同院では医師、看護師、療法士、臨床心理士とで定期的にカンファレンスを行い、子ども達の現状や目標設定などを共有することでより良い診療を目指しています。また、初診から発達検査やリハビリ開始までの期間を極力短くできるよう努めています。

各分野との密な連携

小児神経は様々な分野とも連携して診療を行っております。

遺伝診療部と連携

神経筋疾患の中には遺伝子異常が原因のことが稀ではありません。遺伝性疾患が疑われる場合は当院の遺伝診療部(臨床遺伝専門医)と連携して診療を行います。遺伝診療部では遺伝に関する親御さんの不安や悩みに対して遺伝カウンセリングも行っております。

心身症部門と連携

子ども達の中には不安やストレスを言語化できず、脱力や不随意運動など神経症状が前面に出て小児神経科を受診することがあります。診察・検査から神経筋疾患が否定され、心因性と考えられる場合は心身症専門医や臨床心理士と連携し診療にあたります。

また、神経発達症の子どもに不登校やひきこもりなどの二次障害を認めることは珍しくありません。その様な場合も心身症部門と連携することもあります。

小児リハビリテーションと連携

当院では小児の作業療法・理学療法・言語聴覚療法を行っています。運動発達遅滞や運動障害に対する理学・作業療法、3歳以上の言語発達遅滞に対する言語療法などを行っています。神経発達症や高次脳機能障害に対しては総合的にリハビリを行っています。専門的なアプローチから子ども達の成長・発達の促進を図っています。

リハビリの様子

リハビリの様子

メディカルソーシャルワーカー(MSW)との連携

てんかんに対しての自立支援医療制度や障害を有する小児に対しての特別児童扶養手当など使える福祉制度は数多くあります。個人によって使える制度が異なるため、診療の場で案内が難しい場合はMSWを介して案内することもあります。また、訪問診療・看護などについてもMSWが窓口となることでよりスムーズに対応しています。

小児神経では福祉制度の利用に必要な書類も作成しています。書類作成の際はMSWやリハビリテーション部、文書係と連携しています。