小児科

内分泌・代謝・糖尿病部門

内分泌・代謝分野

日本内分泌学会認定内分泌代謝科専門医(小児科)が2名在籍し、幅広い小児内分泌疾患の診断と治療を専門的に行っております。お子さんの成長や発達に関するお悩みは、ご家族にとって大きな心配の種ですが、最新の医療知識と経験を基に、丁寧に診察しサポートいたします。

内分泌疾患の中では低身長、思春期早発症、肥満症に関する受診が多いですが、他にも乳幼児の体重増加不良、甲状腺・副腎疾患、新生児マススクリーニングで陽性となられた先天代謝異常症など幅広い疾患に対応しております。また、遺伝的要因が疑われる場合は染色体検査、遺伝子検査など適切な診断手法を用いて原因を解明し、必要時は遺伝診療部と連携してご家族への遺伝カウンセリングも行うことができます。

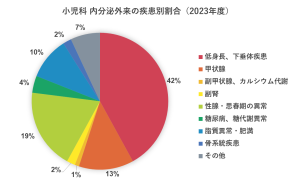

小児科の内分泌外来の疾患別割合(2023年度)

当科の外来新患数は年間約270名です。

代表的な疾患

低身長(成長障害)

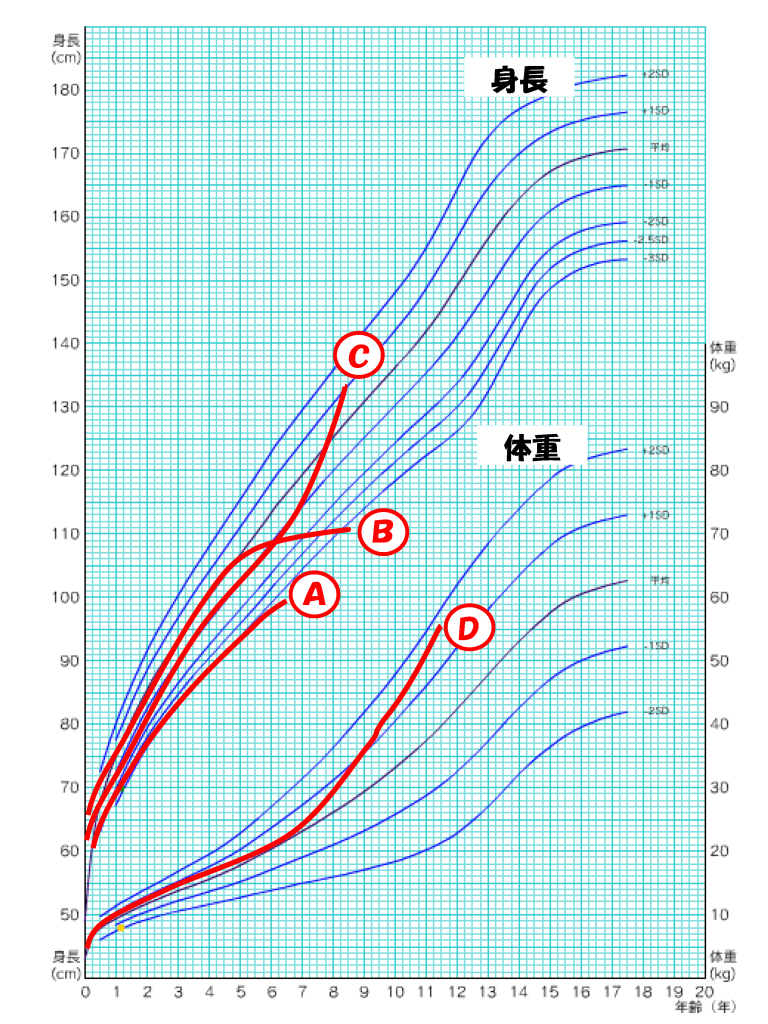

身長の評価は成長曲線を用いて判断します(図)。子どもの低身長は、同性・同年齢のお子さんの平均値と比較して、-2.0 SD以下の場合(全体の2.3%)とされています。低身長|日本小児内分泌学会 (umin.jp)から成長曲線(男女別)をダウンロードして、年齢と身長が交差するところに点をつけると、現在の身長が何SDくらいなのか調べることができます。

子どもの低身長の原因で一番多いものは、家族性(身長は7-8割が両親からの遺伝によって決まると言われています)や体質によるもので、病気ではないものになります。残りの原因の中に、成長ホルモンや甲状腺ホルモン分泌の低下、SGA性低身長症、染色体や遺伝性の疾患(ターナー症候群、プラダー・ウィリ症候群、ヌーナン症候群、軟骨無・低形成症)など、ホルモン治療の対象となりうるものが含まれます。その他にも、体質性思春期遅発(おくて;思春期が周りと比べて遅い)、栄養不足や元の病気によるもの(心臓病や腎臓病など)が挙げられます。

図の(A)のように、もともと小柄な場合は家族性のものやSGA性低身長が多いですが、(B)のように2-3歳頃から身長の伸びが悪くなってくる場合は成長ホルモン分泌不全などの内分泌の病気が疑われます。-2SD未満の低身長や、低身長に当てはまらなくても1年間の成長率が4cm以下と身長の伸びが悪い場合はご相談ください。

低身長の検査

- 血液検査:一般採血(肝・腎機能、血糖値など)、成長ホルモン、甲状腺ホルモン、尿検査などを調べます。

※ターナー症候群、ヌーナン症候群など、染色体や遺伝性の病気が疑われる場合は、追加で検査を行います。 -

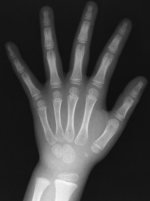

手根骨X線:骨年齢を調べたり、骨の病気が隠れていないかチェックします。

思春期早発症

標準的な思春期開始年齢よりも2-3年以上早めに思春期の体の変化が始まる場合に疑われます。女児であれば胸のふくらみが早いこと、男児であれば陰毛やひげの出現、声変わりなどで気づかれることが多いですが、図の(C)のように急に身長が伸びて成長曲線から離れてくることも重要なサインです。

以前は女児に偏っていましたが、近年は男児の受診も増えてきています。最終身長に影響する可能性に加え、女児では初経年齢が早まったり、男児ではまれに脳腫瘍などが見つかったりする場合があります。女児で7歳6か月までに胸がふくらむ、男児で10歳までに身長が急に伸びたり陰毛が生えたりする場合は早めに受診していただくことが重要です。

当科では成長曲線から思春期開始時期を推定し、採血、骨年齢測定、必要時に頭部MRI検査を行い、ご本人・ご家族と相談しながらホルモン治療の必要性を検討いたします。

遠方から通院されている場合は、地域の医療機関と連携して治療を行うことで患者さんの負担を減らすなど、個々の事情に応じた医療を提供するようにしております。

肥満症

小児の肥満は、標準体重に対して実測体重が何%上回っているかを表す肥満度で評価します。計算の仕方やグラフは日本小児内分泌学会ホームページ(肥満|日本小児内分泌学会 (umin.jp))をご参照ください。

図の(D)のように、急に体重が増加してきた場合は肥満度を計算し、30%以上であれば注意が必要です。

食事摂取カロリー過多や運動不足などの生活習慣による単純性肥満がほとんどですが、内分泌系の異常などによる二次性肥満が隠れていないか精査します。単純性肥満の場合は栄養指導や運動療法を含む包括的な治療プランを提供し、肥満による合併症を予防するため長期的な視点で介入を行います。

上記は健診などで指摘されて受診される場合が多いですが、体重や身長の伸びが少ない、逆に周囲と比べて体重や身長の増加が著しいなど気になる場合はかかりつけの医師と相談して早めに受診を検討してみてください。

内分泌代謝科専門医(小児科)の育成

当院は2019年より日本内分泌学会認定教育施設の認定を取得しており、小児内分泌・代謝診療に興味を持つ後進の育成にも取り組んでいます。

糖尿病分野

糖尿病学会認定専門医を配し、小児期発症1型および2型糖尿病の診療に対応しています。私たちは糖尿病とともに生きる子どもたちとそのご家族をサポートするため、以下の取り組みを行っています。

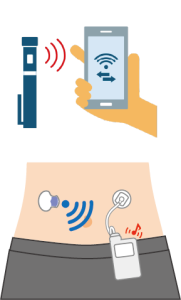

血糖コントロールのためのデバイス(医療機器)の導入

糖尿病診療は毎年のように新たな医療機器が開発・発売されている分野です。

当院ではインスリンポンプ療法や持続血糖モニター(CGM)など、患者さんの生活スタイルに合わせた治療を提案し、最適な血糖コントロールをサポートします。機器の導入は外来・入院のどちらでも可能ですので、お気軽にご相談ください。

- 血糖コントロールのためのデバイス

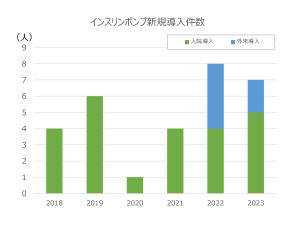

- インスリンポンプ新規導入件数

多職種チームによるサポート

糖尿病専門医、認定看護師、臨床心理士、管理栄養士、ソーシャルワーカーで構成される多職種チームによる定期的なカンファレンスを開催し、外来診療だけでなく、学校生活・課外活動が円滑に送れるよう教職員と連携を取り、お子さんが学校や家庭で安心して過ごせるよう、総合的な支援を行っています。また、岡山小児糖尿病協会で毎年行われている小児糖尿病サマーキャンプへの医療スタッフの派遣など、院外での教育活動にも積極的に取り組んでいます。

- 多職種カンファレンスの様子

- 保育園への出張指導

移行期教育

移行期医療とは一般的に慢性疾患をもった子どもたちが小児科から内科へ移行していく過程を指すことが多いですが、糖尿病診療は生活と治療が密接し関わっており、画一的な指導での小児科から内科への移行が難しい分野です。

当グループでは子どもへの疾患教育のタイミングを①発症時、②小学校就学時、③中学入学時、④小児科から内科への移行期に分け、年齢、発達に合わせた資材を用いて患者教育を行い子どもの自立をサポートしています。

- 小児糖尿病サマーキャンプの様子

糖尿病専門医の育成

当院は2018年より小児科では岡山県で唯一、糖尿病学会認定教育施設(Ⅰ)の認定を取得しており、小児糖尿病診療に興味を持つ後身の育成にも取り組んでいます。

お子さんの糖尿病診療についてのご相談がありましたら、ぜひ当院の小児糖尿病チームにご連絡ください。地域の医療機関と連携しながら、子どもたちの健やかな未来をサポートしてまいります。