手術支援ロボット ダヴィンチ(da Vinci)による

大腸(結腸、直腸)がん手術

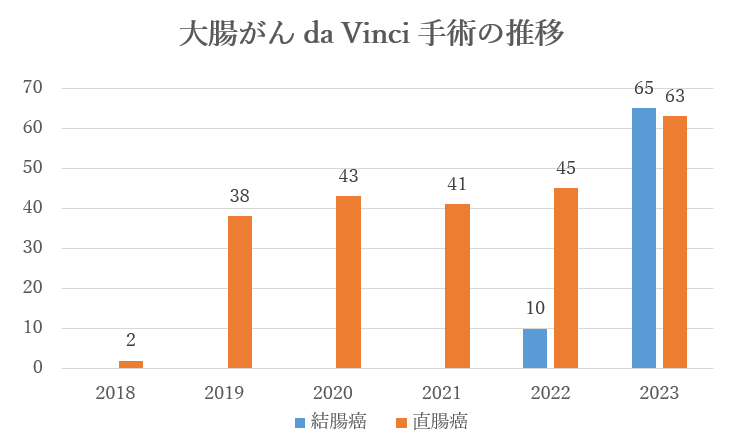

大腸癌に対するロボット手術は、2018年に「直腸切除、直腸切断術」が、2022年には「結腸悪性腫瘍手術」が保険適用となりました。これによりすべての大腸癌患者さんにロボット手術を受けていただくことが可能となり、当院ではいずれのロボット手術も実施しています。

ロボット手術の特徴

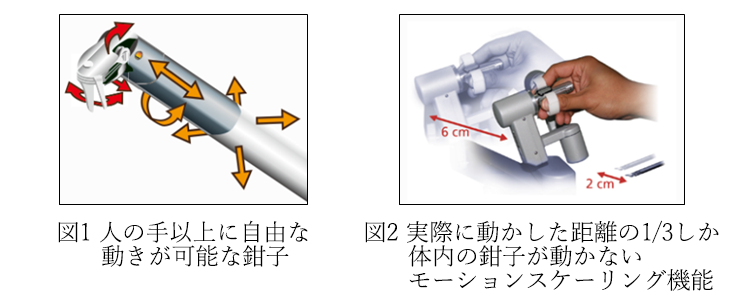

ロボット手術では、ロボットの最大の特徴である人の手以上に自由な動きが可能な関節機能(図1)を用い、3D視野のもと精緻な手振れのない操作が可能です。さらに、実際に術者が動かしたコントローラーの距離の1/3しか体内の鉗子は動かないモーションスケーリング機能(図2)により細かな動きが可能となっています。このようなロボットの特徴は、狭い骨盤内で操作をしなければならない直腸癌手術に威力を発揮してきました。同様に結腸癌手術でもリンパ節郭清、腸と腸をつなぎ合わせる吻合操作に威力を発揮します。

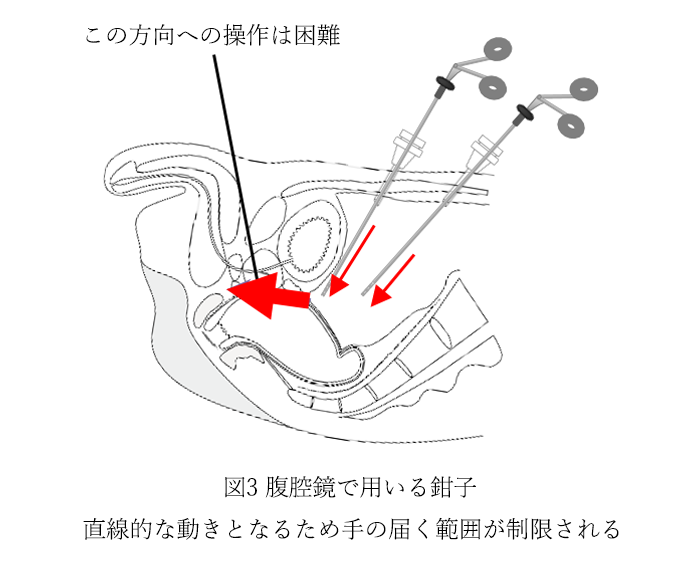

腹腔鏡手術の場合、術者が直接鉗子を握り操作を行います。そして、使用する鉗子は直線的な動きしかできず、狭い骨盤内での操作は時に難渋します(図3)。さらにロボット手術では、手術映像が鮮明な3次元画像として映し出されます。その映像を見ながら、多関節をもった、人間の手以上に自由な動きが可能な鉗子で手術操作を行います。

結腸がんのロボット手術

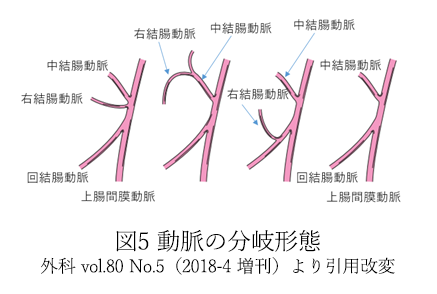

結腸癌手術の特徴の1つに、血管分岐のバリエーションの多さがあります(図4)。よって、患者さんごとに血管走行、本数、分岐角度が異なります。癌手術の肝となるリンパ節郭清は血管に沿って行うことが原則ですので、血管を切離する場合と血管に沿ってリンパ節のみを取り除く場合があります。いずれの場合も血管走行と操作鉗子の角度を一致させることが重要となります。

従来の腹腔鏡手術の鉗子では直線的な動きしかできないため、多様な血管走行に合わせた操作が難しい、という問題がありました。この問題は、ロボットの関節機能により解決でき、どのような血管分岐に対しても適切な角度でアプローチすることが可能となりました。その結果、リンパ節郭清時の操作性の向上、出血リスクの低減につながっています。また、細い血管を処理する際にも静止した立体的な視野の元、手振れのない操作で安全に血管を切離できます。

腹腔内で腸管吻合を行う体腔内吻合が広まりつつあります。このメリットは、開腹創を最小限にでき、術後の疼痛の緩和、創感染や腹壁瘢痕ヘルニアの発生を予防できることです。しかし、腸管吻合を腹腔内で行うには吻合器の角度調整や糸針による縫合をスムーズに行う必要があります。ここでもロボットの自由度の高い関節機能が役に立ちます。特に縫合操作では、術者の手で縫っているかのごとくスムーズに運針を行えます。

直腸がんのロボット手術

直腸は大腸癌手術の中でも手術の難易度が高い部位となります。その理由は、骨盤による操作スペースおよび視野の制限、さらに膀胱、尿管、子宮といった他臓器や術後の泌尿生殖器の機能に関係する神経とも近接することなどがあげられます。開腹手術では骨盤の奥深くが見えづらい、手が届きづらいことから手術操作に難渋し、出血がかさむこともありました。そのような問題を解決したのが腹腔鏡手術です。腹腔鏡手術の登場により骨盤の奥深くを明るく拡大して見ることができるようになりました。鮮明な画像により小さな血管も認識でき出血量は開腹手術に比べ約1/10まで少なくなりました。また、温存すべき神経の走行もはっきり確認でき、術後の機能温存につながっています。

腹腔鏡手術では術者が動かした鉗子が骨盤深部ではより大きく動いてしまうのに対し、ロボット支援手術では術者が意図した距離を正確に動かし易いと言えます。また、腹腔鏡手術で用いる鉗子が直線的な動作しかできないため骨盤内で手の届かない部位が生じますが、ロボットの鉗子は自由に角度を変えることができるため手の届かない場所がなくなります。とくに肛門近くに発生した直腸癌の場合、肛門近傍を丁寧に操作することで術後の肛門機能の向上につながることが期待されます。また、従来よりも腹腔内から直腸を切除できる割合が高くなると考えられます。

また、2022年9月に米国インテュイティブ・サージカル社より「da Vinciサージカルシステムを用いたロボット支援下手術のメンターサイト(症例見学施設)」として直腸領域での認定を受けました。

中四国エリアでは大腸領域として初のメンターサイトとなり、2022年10月から全国から医師をはじめとする医療従事者の症例見学を受け入れております。

詳細は下記リンクをご参照ください。

記事の閲覧は下記のバナーをクリックしてください。

YouTubeの動画解説の閲覧は下記のバナーをクリックしてください。

2024年3月10日に認定NPO法人キャンサーネットジャパン(CNJ)と共催した直腸がん市民公開講座の講演内容の要約と動画の閲覧は、下記のバナーをそれぞれクリックしてください。